第8回金沢学会

金沢学会2016 >第3セッション

セッション3

■第3セッション「AIが支えるまちづくり」

(宮田) 皆さん、よろしくお願いいたします。毎回私の方は、前のセッションとかなり異質な内容で用意していまして、それでも呼んでいただけて非常にうれしく思います。今回、事前の会議で人工知能というものに関して、何もしないでおくのはちょっといかがなものかというお話をさせていただいていまして、今日のこういうタイトルになりました。 (徳井) いきなりですね。人工知能という言葉自体は1950年代のダートマス会議という会議でアメリカの当時のコンピューターの研究者が集まって、まだそのときは人工知能という言葉はなかったのですが、そのダートマス会議に集まった研究者の方たちの間で人工知能という言葉を定義して、その後、一般に使われるようになったという。 (宮田) 何のためにそういう話になったのですか。 (徳井) もともと人工知能は何か特別なもののように思いがちなのですが、実はそうはなくて、もともとコンピューターの歴史自体が人工知能(人間のように考える機械)を造るというところからスタートしている。 (宮田) そもそものスタートがそういうところなのですね。 (徳井) そうです。それをもともと、人間のように考える機械を造ろうとして造り始めていたコンピューターが、いつの間にか戦争の道具だったり、例えば砲弾がどこに着地するかというのを計算したり、暗号の計算に応用されたり、あとは産業用に応用されたり、近年だとインターネットという形でコミュニケーションに応用されるようになってきたという流れがあります。

(徳井) 完成していないですね。 (宮田) では、その途中経過にあるものを僕たちが今使っているみたいなことですか。 (徳井) そうです。 (宮田) 僕が今、ここでスライドを出しているコンピューターや、皆さんが今日持ってきているコンピューターや、このiPhoneみたいなものも、途中経過の産物という考え方なのですか。 (徳井) そのとおりだと思います。人工知能という定義自体も、年々というか、時代によってどんどん変化していく。どういうことかというと、例えばサーモスタットです。簡単な機械で部屋の温度を調整してくれる。それはある種の知能といえば知能ではないですか。 (宮田) そうですね。 (徳井) でも、それを今は誰も人工知能とはいわないと思います。同じように自動運転などといったものも、完璧になってしまったらそれはもう既に人工知能とはいわない。例えば、オセロ。今、碁が・・・。 (宮田) はい。アルファ碁(AlphaGo)という。 (徳井) アルファ碁でかなり脚光を浴びていますが、オセロに関して、もはや人間はコンピューターに絶対に勝てないです。 (宮田) そうですね。本気でやられたら勝てないですよね。 (徳井) 絶対に勝てないです。最後まで読み切ってしまうので。それを今、人工機能という人はいないと思うのですが、要するに人工知能とは、「もう少しでできそうなちょっと賢いことをする人工的なシステム」のことを人工知能というという認識です。 (宮田) では、50年代からというと、人工知能の歴史はものすごく長いということですよね。 (徳井) そうですね。 (宮田) こういう図を見つけたのですが、歴史の中でブームがあったと。第1次ブーム、第2次ブーム、第3次ブームという。ということは、徳井さんは第2次ブームですか。 (徳井) 僕が大学に入ったのが1995年なので、第2次ブームがちょうど終わりかかっているころです。 (宮田) 冬の時代のときですね。 (徳井) 完全に冬の時代です。僕が卒業したのがちょうど一番谷間になっている2003年とか2004年なので、その当時は「人工知能の研究をしています」というのはなかなか言いづらかったです。 (宮田) もてないですよね。これでは。 (徳井) もてないです。 (宮田) ここに来て、第3次AIブームになって、急に線が上がっているのですが、この理由は何ですか。 (徳井) これは端的に、ディープラーニングの発明です。 (宮田) ディープラーニングという言葉もお聞きになった方もいると思うのですが、簡単に言うとどういうものなのですか。 (徳井) ちょうど第2次AIブームのときに、ニューラルネットワークといわれている脳のニューロンの仕組みをシミュレーションしたモデルで、ちょっと賢いことをやる仕組み、例えば手書きの文字の認識などがニューラルネットワークでできるようになりました。それが大体1980年代の終わりから1990年代の初めぐらいだったのですが、その当時のモデルはすごくシンプルなモデルでした。とても脳のシミュレーションとは言えないモデルだったのですが、それは当時のコンピューターの計算能力だったり、学習に使うデータの量などが足りなかった。それが2000年代に入って、どんどんモデルを大きくすることができた。昔は三層、三つぐらいのレイヤーでニューロンのネットワークを積み上げていってモデルを作っていたのですが、今はそれが150層などという数になってきている。 (宮田) それができるようになったというのは、やはり、いわゆるコンピューター、半導体と関係があるのですか。 (徳井) GPUです。 (宮田) GPUといわれるもの。

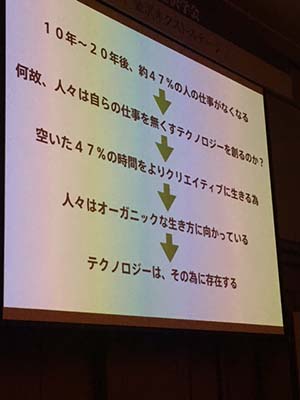

(宮田) なるほど。では、まだ本当に進化している最中なのですね。 (徳井) そうです。 (宮田) で、ここに来て、やはりここに書いてあるようにディープラーニングや、ワトソンというIBMがつくった人工知能だったり、シンギュラリティの恐怖というのもあるのですが、これも後でお話ししていきたいと思うのですが、やはり今、第3次AIブームというのが、歴史の中で一番熱いのかなという気がするのです。例えば文科省からもこういうものに予算をちゃんと使うという発表がなされていて、実際に何を造るのだろうと気になるのですが、徳井さんはこの辺のお話というのは、今どういうものを造ろうとしているのですか。 (徳井) 文科省のですよね。やはり今後、産業のいろいろなというか、全ての領域で、人工知能がどうしても入ってくるのは避けられない状況だと思います。その中で毎年、人工知能に関する会議が幾つかあるのですが、今まで日本が米国に次ぐ第2位の論文の投稿数をずっとキープしてきました。 (宮田) そうなのですか。 (徳井) 人工知能の研究のメーカーとして、日本はアメリカと並び称されるポジションだったのですが、その地位がどんどん下がってきていて、去年とうとう中国が1位になって、次がアメリカで、日本は今6位ぐらいに下がってきてしまっているのです。 (宮田) そんなに下がったのですか。 (徳井) カナダだったり、フランスだったり、北欧の国が幾つか入ってきたりして。 (宮田) そんなに下がってしまった原因は何かあるのですか。 (徳井) 多分、やはり冬の時代に僕のような人間が離れていったというのがあったのかもしれません。 (宮田) その研究に対してあまり予算が付かなかったのですか。 (徳井) そうですね。 (宮田) ここに来て、こういう予算が付いたということは喜ばしいことなのですか。 (徳井) そうだと思います。ただ、アメリカの論文数が多い理由というのが単純で、AmazonだったりGoogleだったりという。 (宮田) ああいう強豪な会社が。 (徳井) 大きな会社があって、そこが国家予算に匹敵するような金額をどんどん出して、世界のスーパースター級の研究者をどんどん集めてきているという現状があります。 (宮田) やはり、シリコンバレーにそういう頭脳が集まっていますよね。 (徳井) そうですね。 (宮田) なるほど。人工知能と聞くと、やはり皆さんがぱっと思いつくのがロボットとか、その辺をイメージされるのではないかなと思うのですが。話は飛びますが、ここにドラえもんというのがいます。そもそもドラえもんは僕が生まれたころに連載が始まったのですが、このロボットがなぜ未来から来たのかというのが、未来ののび太の孫か、やしゃごか何か分からないですが、それがあまりにも情けないから自分の子孫が未来から送り込んできたのです。「あのときにもっとちゃんとやっていれば、僕らがこんなにひどいことにならなかったのに」ということで送り込んできたのが実はドラえもんなのです。 (徳井) 僕が思うのは、今の47%の仕事がなくなるというよりは、仕事のうちの一部のタスクがなくなると思います。 (宮田) なるほど。 (徳井) お医者さんだったら、今やっている仕事の47%の部分はなくなる。でも、お医者さんの仕事自体はなくならない。意味が分かりますか。 (宮田) 分かります。仕事自体は消え去るわけではないけれども、例えば、今まで手間が掛かっているものがなくなるとかという話ですか。 (徳井) そうです。その代わり、別の47%を探さないといけないということです。探さないといけないというか、できるようになると言った方がいいかと思います。 (宮田) できるようになるというのは、人工知能のおかげで人間の代わりに何か仕事をしてくれるようになると、そのなくなった分の仕事というのをまた何か探していくということになるのですか。 (徳井) そうですね。単純に時間が空くというのももちろんあるでしょうし、今度は人工知能だからこそ生まれるアイデアみたいなものを人間が拾って、それをどう生かしていくかというのが人間の仕事でなっていくのかなと。今日はその辺の話をさせていただければと思っているのです。 (宮田) そうですね。例えば今、僕の仕事が47%空いたら、多分遊ぶと思うのです。僕の人工知能に働いてもらってお金をもらえばいいのですものね。 (徳井) そうですね。最近、人工知能界わいの研究者でよく言っているジョークがあって、最近の人工知能の研究は、ゲームのような環境を作って、その中である種のキャラクターを動かしたりというのを人工知能にさせるのです。それで、いかに人工知能が賢くキャラクターをコントロールできるかというのを学習させていくというようなことをよくやっています。人工知能の研究をやっている人は自分が頑張って賢い人工知能を造って、その空いた時間で自分はゲームをやろうとしていたのに、今は一生懸命、人工知能にゲームをさせるために仕事をしているということを言ったりします。 (宮田) 先ほどもちょうどニュースが入っていましたが、テスラのイーロン・マスクが、人工知能は最初に知能の部分だけをつくっても何も学習していないので、何の知能もないわけですよね。その人工知能を学習させるための新しい会社を創ったらしいです。だから恐ろしい時代になったと思いますよね。実際、僕らが今会社で造っている人工知能も、最初にちょっと言葉を発するところまでやるのに、膨大な量のデータを覚えさせるのです。その作業にすごく時間がかかったりするので、そこをやってくれるような会社が出てきたみたいな話もありました。 実はわれわれの周りには身近な人工知能のサービスというのがたくさんあります。代表的なのが、今、名前が出てきましたが。こういう会社です。上のアルファ碁というのは、先ほどお話があった囲碁。オセロも一緒です。昨日、僕はiPadのオセロをやっていて、僕が持ち駒ゼロで負けたのですが、人工知能は恐ろしいなと思いました。僕はこんな負け方を人間にはしたことがないのに、僕は黒だったのですが、機械だったら黒の駒が1個もなくなったという。 ―映像開始― (徳井) あまりスピードは出さないという感じですか。 (宮田) そうですね。でも、こういうのはもう実際に海外では始まりつつあります。 ―映像終了― (徳井) 日本でもソフトバンクの自動運転の子会社が実証実験を始めるみたいなことを言っていましたね。 (宮田) ええ。言っていましたね。 (徳井) やはり人間が運転する対向車だったり、同じ車線で前を走っている先行車だったりの方がリスクになるので、例えば今、路線バスの運転手のなり手がなかなかいないといった過疎地で同じところをぐるぐる回るみたいな場合には、自動運転は比較的導入しやすいのかなと思います。 (宮田) 最近、立て続けにタクシーの事故が起こっているではないですか。ああいうのも、こういう世界になるとだいぶなくなるのだろうなと思うので、そこを人工知能がどういうふうに今後を解釈していくのかとか、それを誰が造るのだろうというのが非常に気になるところです。徳井さんは普段、そういう研究もしつつ、ちょっと面白い活動もたくさんされていて、今は世の中の代表的な人工知能のお話をさせていただいたのですが、普段、徳井さんは一体どんなことをやっているのかというのを、ここからお話を伺っていきたいと思います。徳井さんの方に切り替えていただいていいですか。 (徳井) それでは、今日は「二つのAI」というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。今いろいろなキーワードが出てきました。自動運転だったり、自動翻訳だったり、AIに職が奪われるのではないかといった懸念だったり、こういった話は日々のニュースの中で目にしないことはないという感じなのですが、今日の僕のお話は、こういう賢い人工知能の話は一切しません。どちらかというとちょっと間抜けな、おばかな人工知能のお話をしたいと思います。その意味は追って徐々に分かってくるかと思うのですが、少しだけ自己紹介をさせていただきます。 最初が、亡くなったF1レーサーのある1周を、音と光だけで当時のデータを基に再現するというプロジェクトです。 あと、これは21世紀美術館で展示させていただいたのでご覧になった方もいらっしゃるかと思うのですが、国立天文台の電波望遠鏡のデータを基にオルゴールを作るという割とロマンチックなアート作品です。こういった広告の分野であったり、アートの文脈の作品を作ったりとか、あとは企業のR&Dのお手伝いをしたりしています。 (宮田) 僕はこれを見ました。 (徳井) ありがとうございます。早速ですが、AIを使った最近の事例をご紹介したいと思います。まず最初にブライアン・イーノの「The Ship」という作品です。この中でブライアン・イーノをご存じの方はどれぐらいいらっしゃいますか。意外と少ないですね。では、これはご存じですか。 (宮田) みんなが知っている音ですね。 (徳井) この音をご存じの方はいらっしゃいますか。よかったです。Windows95の起動音ですよね。この間、とある大学で講演をしたのですが、「これはみんな知っているでしょう?」と言ったら、「先生、僕たちはまだ生まれていません」と言われてしまいました。 (宮田) 地獄のパターンですね。 (徳井) U2やデヴィッド・ボウイとのコラボレーションでも知られる世界的なミュージシャンです。彼が昨年「The Ship」という作品を出しまして、そのコンセプトがちょっと抽象的なのですが、タイタニック号の事故と第1次世界大戦の勃発にインスピレーションを受けて、人間という存在は、自分たちの技術や社会のシステムに対する過度な自信が崩れたときに急に反動で何か大きな問題を起こしてしまう、ある種のおごりとパラノイアを行き来する存在なのではないかということで、こういったテーマを基に「The Ship」という曲を作られました。 (宮田) AIが回想するのですか。 (徳井) AIが回想するというプロジェクトです。 (徳井) ちょうどここにインターネットがあるので、実際に。これは今朝、スクリーンショットで撮ったものなのですが。 (宮田) これはリアルタイムに? (徳井) そうです。その日、その日でどんどん生成されていて、その日のニュースというのがここに反映されています。 (宮田) 動的なミュージックビデオなのですね。 (徳井) 動的なミュージックビデオです。何が出てくるかというのは僕も開けてみないと分からないのですが、ボノと、これは誰だろう。何でこういう映像が出てきているかというと、今日のニュースとして・・・。これは何でしょうか。ちょっと見えないのですが、ここに出ているのが今日のニュースで、そこから回想している。 (宮田) 回想というのはどういうふうにするのですか。 (徳井) 基本的には画像の内容だったり、画像が撮られた場所、屋外だったり、山の中だったり、街中だったりとかという類似動を見て。 (宮田) 人工知能がそういう画像を解析して、他に似たようなものが過去に何かあったかとか。 (徳井) そうです。そういうものがないかというのを探してくるということをやっています。これをテストしていると、一時期ヒトラーの写真がたくさん出てきたのですが、何でだろうと思ってニュースの元の写真を見ると、トランプさんが大勢の前でわーっとやっていて、それをヒトラーと間違えていたようです。 (宮田) そこに近似値を見いだしたのですね。 (徳井) 何かしらの近似値を見いだしてきたということです。 (宮田) 人工知能がそういうふうに判断するのですね。 (徳井) こういったものを作りました。実際にテストをしているときにどういうことが起こったかというと、今のトランプとヒトラーの例でもそうですが、例えば、こういう写真を見せたときに人工知能は類似画像としてどういうものを見つけてくるかというのをやってみたところ、こういうものを見つけてきたのです。 (宮田) 確かに気付かされますね。 (徳井) ブライアン・イーノさんにこれを見せたところ、「いや、面白い。僕は、アーティフィシャルインテリジェンスではなく、アーティフィシャルストゥピディティ(愚かさ)に興味があるんだよ」ということを言っていました。それで、人間にとっての正解を求めることだけが重要ではなくて、ある種の間違いから人間が学ぶこともあるのではないかなと。よくよく考えてみると、月にウサギがいますとか、女神がいますとかというのは間違いではないですか。いるわけがないのだけれども、それをそういうふうに見立てることで想像力がかき立てられたりとか、そこでストーリーが生まれてくるというところが面白いのではないか。人工知能をそういう気付きを与える存在として使えるのではないかというのを考えました。 (宮田) 面白いですね。 (徳井) それで最終的にはあのような作品になりました。繰り返しですが、一般的にいわれている人間らしい機械を造るという人工知能ではなくて、うちの会社、あるいは僕自身が追い求めているのはオルタナティブなインテリジェンスであり、人間の模倣をする必要はないのではないかということです。 (宮田) 同じAIでも中身が違うということですね。 (徳井) はい。もっと言うと、エイリアンでもいいのではないかと思っています。異質な知能があることで、人間の知能であったり・・・。 (宮田) 人間と同じことをやらせる必要はないですよね。 (徳井) そうなのです。そういう二つのAIの見方があっていいのではないかと思っています。もちろん先ほど言っていたGoogleだったり、IBMだったり、Amazonだったりというところが取り組んでいる賢いAIも大事です。それはもちろんそうなのですが、そうではないAIの在り方があるのではないかということで、発想を広げる、あるいは気付きを与える知能としてのAIというものにフォーカスして、Qosmoとして活動しています。時間はまだ大丈夫ですか。 (宮田) 大丈夫です。他にこういうアプローチでやっている研究者の人は、いるというか、多いのですか。 (徳井) 少ないですね。 (宮田) 少ないですよね。あまり僕は聞いたことがなくて、徳井さんからしかこういう話を聞いたことがないです。 (徳井) ブライアン・イーノご本人にお会いしてお話をしたときがあって、すごく面白かったです。ご本人自身は、彼をご存じない方はあれですが、60年代ぐらいからそういうふうな立場で、当時は人工知能ではないですが、コンピューターだったり、ある種の自立的なプロセスと向き合ってやってきたとおっしゃっていたので。 (宮田) では、彼の場合は自然とそういう考え方をしていたのですね。 (徳井) これは僕がやったことではなくて、皆さんご存じのアルファ碁ですが、象徴的だなと思うシーンがあったので、ちょっとだけ紹介させてください。実はアルファ碁が今年、イ・セドルという世界最高の棋士に勝利するという衝撃的な事件がありましたが、去年のAIの学会では、囲碁でプロに勝つには最低でもあと10年はかかるみたいなことが言われていました。 (宮田) 去年そう言われていたのですか。 (徳井) はい。「最高の棋士に」とは言っていなくて、プロに勝つにはあと10年と言っていたのですが、最高の棋士に勝利を収めることができたと。ここまでも面白いのですが、さらに面白いのは、アルファ碁に負けた後、イ・セドル氏は1回も人間に対して負けていなくて、ライバルに言わせると、アルファ碁に負けてから格段に強くなったと言われているのです。 (宮田) そうなのですか。 (徳井) なぜだろうと考えたときに、多分、囲碁をやられている方がいらっしゃると思うので、僕は全然囲碁が分からないのであれなのですが、大体、各局面であり得る手の平均が200手ぐらいあるらしいのです。かつ200手ぐらいで終了するのでしょうか。それで終局までのパターンで言うと、10の360乗以上あるといわれていて、これがどれぐらいの数字なのか全然想像がつかないのですが、観測可能な宇宙の原子の数をはるかに超えるというふうにいわれているのです。 (宮田) 囲碁というのはそんなにすごいのですか。 (徳井) すごいですね。星の数ではなくて原子の数を超えるといわれているのです。象徴的だったのが、この2戦目の37手というのがすごく面白くて、これは右下の方に、実際にアルファ碁が出してきた答えを盤面に置く場面が映っていて、左でしゃべっているのは解説者です。西洋人として初めて9段を取ったという世界屈指のプレーヤーらしいのですが、その人の表情を見ていただきたいのです。 ―映像開始― (徳井) 何か解説していると思うのですが、アルファ碁が次にどこに置いたかというのをこの後さっと見て、この瞬間です。「ん?ここですか」という、すごくびっくりした顔をするのです。「間違いなのではないか」と言っています。先ほどの音楽を止めます。 ―映像終了― (宮田) やはりびっくりしていますよね。 (徳井) 囲碁に詳しい方に伺ったのですが、4線に置くのが普通だそうです。最初は4番、3番ぐらいで戦うのが普通らしいのですが、いきなり5番目のところへ打っていて、それがすごくびっくりしたということでした。最初は間違えたのではないかと。アルファ碁のモニターを見て、盤の上に置く人が間違えたのではないかというぐらいびっくりした手なのだそうです。それが、実は終局になってこの1手が生きてきて、アルファ碁が勝つのです。 (宮田) その先までずっと読んでいたということなのですか。シミュレーションしているのですか。 (徳井) そこまでは読んでいないと思うのですが、ある種の直感的なことか働いていて、ここだというので打ったのだと思います。なぜアルファ碁が強くなったかというと、今までの碁のソフトウエアは人間の打ち方をまねさせようとしていたのですが、それをしないことにしたのです。 (宮田) では、常識とか定石にとらわれない。 (徳井) とらわれずに、ひたすらアルファ碁同士が戦うことで、最適な手を見つけていったのです。ですから、定石とかに寄らない手を結果的に見つけることになったのです。 (徳井) 敗戦後、イ・セドルは「私が知っていると思っていた囲碁は囲碁の世界の一部でしかなかった」と言っていました。これがすごく面白いなと思っていて、人間が考えていた宇宙がこれぐらいだったとして、実はその周りにもっとたくさん星があったというのをAIが教えてくれた。囲碁の世界はこんなものだと思っていたら、実はそうではないところにまだまだ可能性があったというのがすごく面白いと思います。 (宮田) 気付きがあったということですね。 (徳井) ということで、発想を広げたり、気付きを与える存在としてのAIです。 (宮田) そうですね。 (徳井) これをAIにやらせてみました。 (宮田) 実際に作らせたのですか。 (徳井) 作らせてみました。実験中なので英語なのですが、日本語のところを読みますと、「私たちは何人かでビーチを楽しんでいた。彼女のそばで眠りに落ちて、この24時間で自分の人生が変わったことを感じた。太陽の最後の光が消えたとき、私はガブリエルと恋に落ちるつもりなんてなかったのに」みたいな、かなりエモーショナルなことを言っています。 (宮田) 何か、すごくそれっぽいことを言っていますね。 (徳井) ちょっと恋愛チックになってきているのですが、これはなぜかというと、実は恋愛小説をたくさん学習させて、恋愛小説の世界しか知らないAIにこの写真を見せたら何を思いつくかなというのをやったらこんなふうになったのです。 (宮田) では、例えばホラーとかばかりを覚えさせたら、あの絵からそういう話が出てくるのですか。 (徳井) そうです。「世界の終わりが来た」みたいなことになったりするのかもしれません。 (宮田) 人間でもここまで書ける人はなかなかいないですよね。 (徳井) そうですね。実はこれには前段がありまして、何でこれをやろうと思ったかというと、今年、eAT KANAZAWAというメディアアートやクリエイティブの祭典に呼んでいただいて、そのときに余興でカラオケをやったのです。 (宮田) 来ていただきましたね。これはすごかったです。 (徳井) 宮田さんのカラオケの映像を持ってくればよかったですね。素晴らしかったのですが、何をやったかというと、普通、カラオケは映像があって、それに歌詞が付いているではないですか。 (宮田) はい。下にこういうふうに出ますよね。 (徳井) それが結構かい離していることがよくあると思うのですが、逆に映像から歌詞を生成して、その場で歌うというのをやったらどうなるかなと考えたのです。 (宮田) 僕はそれをやらせていただきました。 (徳井) 今ので分かりますか。映像から歌詞を自動生成してその場で歌う。映っているものに対して歌詞が自動的に・・・。 (宮田) 要は、人工知能が今流れているビデオを、この映像は何であるかという判断をしてその場で歌詞を生成していくということですよね。 (徳井) そうです。そういうことをやって非常に面白かったというのがあって、それをもう少し精度を上げようと思って、今、こういう研究をやっているところです。映像もあるのですが、夜に・・・。 (宮田) どうぞ。 (徳井) いいですか。では、最後に時間があったらというくらいで。 (宮田) いや、今やっていただいても全然構わないですよ。

もともとDJは既にあるデータを基に作っていく表現なので、AIだったりデータの時代と非常に相性がいいということで、こういうことをやっています。何をやっているかというと、DJが会場に行って自分でDJをする代わりに、自分の相棒や代理人になるようなDJのソフトウエアやアルゴリズムを持ち寄って、そのソフトウエアにDJをさせるということです。 (宮田) 要は、どんな曲をかけるかというのをAIがやるということですね。 (徳井) そうです。皆さんは最近クラブに行かれていない世代の方々だと思いますが、DJは何をやっているかというと、お客さんの雰囲気を見ながら、前後の盛り上がりをコントロールしています。 (宮田) 次にこの曲をかけようとか。 (徳井) はい。そこに少し自分の音楽のテイストなどを入れながら、物語というか、音楽的なストーリーを作っていくというのがDJの腕の見せどころだったりします。普通、最近のDJはコンピューターでやることが多いのですが、僕はあえて昔懐かしいアナログのレコードでやることにこだわってやっています。しかも、ロボットのDJと僕が1曲ずつかけていくというスタイルで、僕が何かかけたら、それを解析してロボットのDJが次の曲をかける。それを聞いて、「ああ、そう来たか」みたいな感じです。 (宮田) それはAIに対して、「こいつ、こんなのかけやがった」みたいなことになるわけですか。 (徳井) そうです。1個面白いのは、AIは手がないので、AIが「これをかけて」と言ったら僕が乗せないといけないのです。そこがAIの・・・。 (宮田) 人工知能に使われる(笑)。面白いですね、もう未来ですね。 (徳井) そうなのです。使われる人間という、未来を先取りしている感じはあるかなと思いつつ、今、こういうことをやっています。時間はまだ大丈夫ですか。 (宮田) 大丈夫です。 (徳井) 東京のクラブを借りてやっていて、会場にセンサーを置いたりして、お客さんがどれぐらい踊っているのかとか、一時期は脳波センサーなども使って、お客さんが盛り上がっていなかったらDJを交代させられるとかということもやっていました。 (宮田) それは、お客さんにセンサーが付いているのですか。 (徳井) 脳波センサーを配ってそういうことをやったりしています。 (宮田) 面白い。 (徳井) 割と選曲の方は簡単だったのです。これはデータを解析した結果なのですが、150万曲ぐらいあって、DJがどういう流れでどういうアーティストの曲をかけているのかというのを解析しました。 (宮田) これはどういう見方なのですか。マイケルジャクソンというのがあって。 (徳井) 近くにあるアーティストほど一緒にかけられることが多いということです。 (宮田) それを解析しているわけですか。 (徳井) そうです。こういうことをやって可視化したりしていて、面白かったのは一番真ん中に、これで言うと塊が自然にできています。 (宮田) こっちが固まっていますよね。 (徳井) はい。こっちの右下の方が、いわゆるハウスやテクノといわれているジャンルの曲で、左下の方がドラムンベースとか、ダブルステップといわれている曲です。 (宮田) この辺はあまりかけられないということですか。 (徳井) ジャンルとしてちょっとニッチなので、数が少ないというのが表れています。上の方がEDMといわれている、最近はやりのちょっと派手なダンスミュージックです。一番面白いなと思ったのは、真ん中にマイケルジャクソンがドンとあって、いろいろなアーティストが・・・。 (宮田) キング・オブ・ポップですね。 (徳井) キング・オブ・ポップだなというのが、こういうところでも見えてきます。こういうデータを基に、今のところ、僕が何かかけたときに、AIが似た曲を選んでくるというような形でやっています。逆に、レコードなので、レコードをどうコントロールしてテンポを合わせるといいのか。DJはテンポを上げたり下げたりして、かかっている曲に対して自分か次にかけるテンポを合わせるみたいなことをやるのです。 (宮田) 調整していますよね。 (徳井) その辺の学習をひたすら実際のターンテーブルを使ってやらせて、徐々に徐々にうまくミックスできるようになっていきました。 (宮田) AIに言われたように曲をかけていくと、やはり盛り上がったりするのですか。 (徳井) 実際にやってみたのです。2回やったのですが、9月に京都でやったときは1回もテンポが合わなくて、ずっとぐちゃぐちゃなままになってしまって、すごく下手なDJになってしまって、お客さんがぼう然とするというような、かなり修業のような時間だったのですが、10月にもやりました。 ―映像開始― (徳井) 今、「AI」というのが光っているのが、AIのターンということです。今、AIがコントロールしていて、その間僕は一生懸命後ろでレコードを探しています。それで、次は僕がかけるみたいな形です。今、後ろにネットワークみたいなものが表示されているのですが、あれが、AIがずっと僕がかけているのを聞いていて、次に何をかけようかと音を解析している様子です。 (宮田) 今、これは実際に解析しているのですか。 (徳井) 解析しています。上に出ているのが、この辺の曲をどうかなみたいなことで解析中の候補がここへ出ていて、これがテンポがどれぐらい合っているのかというのを出しているのです。 (宮田) このプログラムは徳井さんが作ったのですか。 ―映像終了― (徳井) はい。それとうちの会社で作っています。こういうことをやっていまして、このときに一番面白かったのは、リハーサルのときなのですが、僕がかけたテクノの名曲に対してAIが何を選んできたかというと、フリージャズの曲を選んできたのです。ジャズのすごくアバンギャルドな曲を選んできて、絶対にこれは合うわけはないと思ったのですが、その場では僕はAIのしもべなので言われたとおりにかけたら、それがミックスがすごくかっこよくて、「これだ」と思いました。人が絶対に思いつかないような選曲をしてきたのです。 (宮田) では、既にAIというのはセンスとか、そういうものを持ち始めているのですね。 (徳井) もちろん、ある種の偶然もあったと思うのですが、もう一つ面白かったのは、ここで終わりではなくて、本番のときに逆のことが起こったのです。AIが、リハで僕がかけたテクノの名曲をかけてきたのです。それで、「これは来た。僕もAIのまねをして、あのジャズの名曲をかけよう」みたいな感じでかけたつもりだったのですが、僕はA面とB面を間違えてかけてしまって、全然違う曲がかかってしまいました。 (宮田) ヒューマンエラーですね。 (徳井) ヒューマンエラーが起きました。 (宮田) それはやはり、人間だから間違えるのですね。 (徳井) はい。そういうハプニングも含めてすごく面白くて、結局DJというのはある種のアイコンなので、そこに人がいてそういう失敗をすることとか、失敗するかもしれないという緊張感も含めてある種のショーとして成立するものだと思うので、そういう緊張感を導入する相手として、AIは僕にとってはすごく面白かったです。多分、お客さんよりも僕が一番楽しんでいたのではないかなという気がします。 (宮田) そんな感じがしますよね。なるほど。 (徳井) 長くなってしまいましたが、もうそろそろまとめに入ろうかなと思います。いろいろ紹介させていただきましたが、僕が今、考えていることというと、今、アーティフィシャルインテリジェンスというのが世間をにぎわせていますが、もう一つ別の見方があるのではないかなということです。人間を模倣するものとしてのAIではなくて、人間とは違う考え方をするもの、人間のロジックとは全く違うロジックで動いている異世界の存在とも言える新しい知性としてAIを捉えると、もっと面白いことができるのではないかと思っています。 (宮田) そうですね。ありがとうございます。最初の方に僕が話をしていた人工知能の話と徳井さんの話はだいぶ違うと思うのですが、中身は一緒なのです。ですが、こういう視点というのがあって、片や最初の話っぽくなってしまいますが、Googleがサイドウォークラボというのを創ったのです。これは先ほど言われていたみたいに、2050年までに都市の人口は倍加していって、全体的に危機的なことを言われたのを危惧して、いろいろな人工知能を使ったまちづくりみたいなことをする専門の会社です。これはかなりの規模でやっていて、今、世界中から技術者みたいな人を集めています。 読んでいただくと、長いことが書いてあるのですが、緑のところは僕が結構注目するところかなと思っています。 (宮田) アートの分野というのもすごく面白いと思っていて、ちょっと話があれなのですが、一つ面白い事例があって、今年ですか。「The Next Rembrandt」というプロジェクトがあって、レンブラントはこういう画家ですが、これを人工知能でやったプロジェクトがあったのです。これで何をしたかというのを簡単に説明してもらってもいいですか。 (徳井) 基本的にはレンブラントの癖ですよね。 (宮田) 画家の持つ癖。 (徳井) 癖を学習させたということだったはずです。 (宮田) 先ほど徳井さんがいろいろ覚えさせたというのがあったではないですか。あれと同じようなことで、364個のレンブラントの作品でまず癖を人工機能に覚えさせたらしいのですが、それで人工知能にレンブラントの新作を描かせるというプロジェクトがありました。その動画があるのです。 ―映像開始― (宮田) これはもともと油絵なので、表面のぼこぼこの筆のタッチなども全部3Dスキャンして癖を覚えさえています。 (徳井) そもそも、それだけ同じような絵をたくさん書いていたというのがすごいですね。あれだけ同じような題材を基にした絵があったということで、学習しやすかったというのはあるのかなと思います。 (宮田) そうですね。これで表面の筆のタッチや、高さなどを・・・。これは再現するのも3Dプリンターで再現しているのですよね。347年たって、これが人工知能が描いた新作のレンブラントです。こんなことができてしまうのですね。これがその絵です。これは普通に美術館に飾ってあったら、レンブラントだなと思いますよね。 (徳井) 見たらレンブラントだなと思います。 ―映像終了― (宮田) 表面も本当に3Dプリンターで絵を描いているので、筆のタッチがそのまま、恐らくこうだっただろうというのも再現されているのです。こういうのを見ていくと、人工知能はいろいろな使い方ができるのだなと思います。結局、今日のお話で大事なのは、僕は今日、徳井さんのお話をいろいろと聞いて、クリエイティブと人工知能は実は非常に相性が良いのではないかとか、むしろここをやるべきではないのかと思ったのです。

(宮田) それぐらいですね。 (徳井) 多分、写真が出てきたときに、画家は単純に仕事がなくなるのではないかと焦ったと思うのです。 (宮田) そうですよね。先ほどのレンブラントではないけれども、もともと写実的に、まるで写真のように描く仕事でしたものね。 (徳井) そうなのです。そういう仕事がなくなったときにというか、ある種、写実的に描く必要がなくなってしまったときに、ピカソみたいな人が何をやったかというと、心に残る印象を絵にするということにチャレンジするようになった。それが右側の絵です。 (宮田) そうですね。まさにこれはカメラではできないですよね。 (徳井) 人工知能でも同じようなことが言えるのではないかと思っていて、人工知能によって確かにある種の表現などが時代遅れになっていく可能性はあると思うのですが、だからこそできる新しい表現というのが生まれてくるはずです。かつ、もう一つ面白いなと思ったのが、写真ができたことで印象派だったり、キュビスムみたいなものが生まれてきて、今度は印象派やキュビスムの絵を見た写真家が、印象派っぽい写真を撮ろうとし始めたりするのです。レンズにつばを付けて撮ったりしたと伺ったことがあって、そういうスパイラルが生まれてくるのです。 (宮田) テクノロジーと人間というのは、常に刺激し合っている存在なのですよね。 (徳井) 先ほどの話に戻すと、金沢はもともと美術や工芸が息づいているまちだからこそ、そこに人工知能という要素が入ってきたときに、新しい確変というものが生まれる可能性があるのではないかなと思います。 (宮田) 金沢は本当にそういうまちだと思うのです。僕はよそから来た人間なのですが、そこの魅力に引かれて来たのです。なので、恐らくそういうことにチャレンジして、何か形に残せるまちではないかなと思っているのです。僕はこの会議に十数年関わらせていただいているのですが、ずっと言っているのは、アイデアやデザインやテクノロジーはあらゆるものをより多く変えていける手段だったり、ツールだったりすると思っているのです。その一つに、実は人工知能というのは、これからのすごく大事な要素なのではないかなと思うのです。僕みたいな人間がここでいろいろとやれているのも、そういう人間を、多様性と最近はよくいいますが、何となく受け入れてくれて、「あの人は面白いことをやっているね」というのを見てくれている面白いまちだと思っています。よく、まちづくり論で、「まちを変えるのは若者とよそ者とばか者」みたいなことを言われるのですが、では、人工知能はよそ者かと考えるのです。 (徳井) 実際、IBMのワトソンがそういうことをやっていたりしますよね。 (宮田) 何かレシピを作っていますよね。 (徳井) レシピを学習して、そこから新しいレシピを作らせて、人間のシェフがそれを作るというようなことをやっています。 (宮田) 先ほどの徳井さんの、AIが選曲した曲を人間がかけるみたいな話ですよね。AIが作ったレシピを人間が作るとか、そういう関わり方が恐らくこれから確実に起こると思うので、今後そういう部分を僕らなりに研究して、つくっていきたいなと思います。 (徳井) 何かそういうイベントとか、展覧会とか。 (宮田) 日本でそういうイベントが行われたりするのですか。 (徳井) ないですね。 (宮田) 徳井さんを筆頭に、何かそういうことをやりたいと思っています。今年も来ていただいて、来年も徳井さんに来ていただきますが、金沢市には「eAT KANAZAWA」というイベントがあって、これも多分20年前だったら、他の土地では絶対にやらなかったようなイベントだと思うのです。なので、ここから先の未来を見ていったときに、そういうものをちょっと仕掛けていって、ここが新しいAIとクリエイティブの聖地みたいになっていくような仕掛けを作っていきたいなと思うので、その辺を今後、ぜひやっていきたいと思います。では、「AIが支えるまちづくり」というタイトルをこんな感じで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 (徳井) ありがとうございました。(拍手) お礼の言葉 1時から始まりまして、現在6時20分です。5時間20分の大変長丁場でしたが、たくさんの皆さんに熱心に聞いていただいて、心から感謝申し上げます。また、本日パネリストをお務めいただいた先生方には本当にたくさんのヒントを頂きました。明日の全体会議につなげたいと思っています。特に林田先生と矢ヶ崎先生には、大変お忙しい中、1日だけ金沢に来ていただいたことを本当に感謝申し上げます。今、AIの話がありましたが、実は私は電気屋ですが、日産のディーラーとガスステーション、修理工場をやっています。昔は車を売ってちゃんとそれぞれの会社にうまく流れていて、うまい仕組みをつくったなと自分では思っていたのです。ところが最近、日産で35?で1200km走る車と電気自動車を一生懸命売っておりまして、こっちで頑張れば頑張るほど、もう一つの会社がだんだん衰えていくという状況です。

|

(宮田) なるほど。だとすると、そのときに思い描いたコンピューターというのはまだ完成していないのですか。

(宮田) なるほど。だとすると、そのときに思い描いたコンピューターというのはまだ完成していないのですか。 (徳井) GPUというのはグラフィック・プロセッシング・ユニットで、もともとはコンピューターの表示の部分を処理するための仕組みだったのですが、それがニューラルネットワークの学習に使えるということをある研究者の方が発見して、そこからディープラーニングが一気に加速的に伸びてきたというのがあります。

(徳井) GPUというのはグラフィック・プロセッシング・ユニットで、もともとはコンピューターの表示の部分を処理するための仕組みだったのですが、それがニューラルネットワークの学習に使えるということをある研究者の方が発見して、そこからディープラーニングが一気に加速的に伸びてきたというのがあります。 (徳井) 三つ目の事例として、こういう会議で発表するのもどうなのかと心配していたのですが、僕はDJイベントをやっています。先ほどのMICEのお話で、夜の上質な楽しみがないということで、そこにつながればいいかなということも思っているのですが、何をやっているかというと、僕は学生時代からずっとDJをやっていまして、クラブといわれる場所、昔だとディスコといわれるような場所で音楽を順番にかけていくのですが、DJや音楽表現がAIでどういうふうに変わっていくかということを考えてやっています。

(徳井) 三つ目の事例として、こういう会議で発表するのもどうなのかと心配していたのですが、僕はDJイベントをやっています。先ほどのMICEのお話で、夜の上質な楽しみがないということで、そこにつながればいいかなということも思っているのですが、何をやっているかというと、僕は学生時代からずっとDJをやっていまして、クラブといわれる場所、昔だとディスコといわれるような場所で音楽を順番にかけていくのですが、DJや音楽表現がAIでどういうふうに変わっていくかということを考えてやっています。 そのときに大事なのは、AIが出してきたものを単純に「それは間違いだよ」と言うことではなく、そこに新しい視点の萌芽であったり、気付きの種みたいなものが眠っているのではないかなと考えること、あるいは、そういうふうなシステムを設計して作っていく姿勢ではないかなと思っています。よく、人がAIによって置き換えられるという、人or AIの議論が多いのですが、人&AIで考えていく必要があるのだろうなと思っています。

そのときに大事なのは、AIが出してきたものを単純に「それは間違いだよ」と言うことではなく、そこに新しい視点の萌芽であったり、気付きの種みたいなものが眠っているのではないかなと考えること、あるいは、そういうふうなシステムを設計して作っていく姿勢ではないかなと思っています。よく、人がAIによって置き換えられるという、人or AIの議論が多いのですが、人&AIで考えていく必要があるのだろうなと思っています。 (徳井) そうですね。多分、人工知能とクリエイティブの両方の領域で先端的な都市になるには、当たり前ですが人工知能の研究や、人工知能を使ったものをつくれる人がいることと同時に、そうではない一般のというか、これまでの文脈にのっとったアートが息づいているまちでないと、なかなか難しいのではないかなと思います。ちょっと僕の方に替えていただいていいですか。

(徳井) そうですね。多分、人工知能とクリエイティブの両方の領域で先端的な都市になるには、当たり前ですが人工知能の研究や、人工知能を使ったものをつくれる人がいることと同時に、そうではない一般のというか、これまでの文脈にのっとったアートが息づいているまちでないと、なかなか難しいのではないかなと思います。ちょっと僕の方に替えていただいていいですか。