第6回金沢創造都市会議

金沢創造都市会議2011 >セッション3

セッション3

■セッション3「都市のRe」

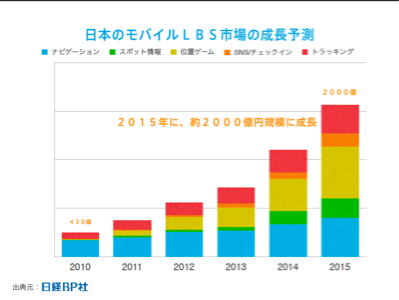

その中で、分かりやすい例としてはTwitterがあります。今、石川県でどれくらいTwitterを使っている人がいるのかという情報があったのですが、人口10万人当たりの数でいくと日本で13位らしいです。石川県は47都道府県の真ん中よりも上なのです。一番下は佐賀です。孫さんの出身地のはずなのですけれども(笑)、かなりおかしなデータになっています。Facebookに至っては、石川県は何と9位なのです。すごい数ですよね。これが今年の10月14日のデータで、先ほどのFacebookのデータは2月ぐらいのデータなので、震災以降、だいぶ数字は変わったと思うのですけれども、9位の石川県はかなり利用者は多いです。FaceBookの最低は、これは特にコメントはないのですけれども秋田県です。 このLBSといわれている市場は、どんどん今大きくなってきています。2010年からのデータですが、2015年には2000億ぐらいのコンテンツの市場になるだろうといわれています。位置ゲームは驚異的な伸びを見せています。先ほどのトラッキングといわれるサービスも、相当な勢いで伸びるだろうということです。 グローバル視点でスマートフォン市場を見ていくと、スマートフォンは今、アンドロイドが前年比1300%というとんでもない数字なのですが、iPhoneの台数も年々倍々で、今、アップルは毎年8000万〜1億台のiPhoneを出荷しているそうです。世界規模で多くのベンチャー企業が新しいモバイル市場に日々参入してきているというのが現状です。このような位置情報や空間情報を使ったサービスで、非常に面白いものが世界で出てきています。

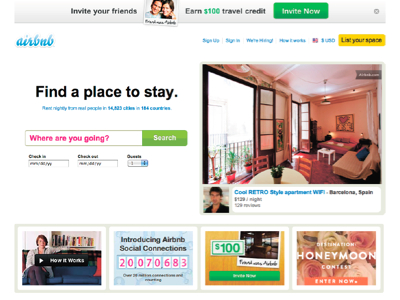

どんなホームページかというと、まずこのサイトに登録すると、自分の家自慢ができるのです。僕の家はこんな間取りで、こんな設備があるよといった家自慢を、自分で写真などを投稿してするのです。借りたい人には、今あなたはどこに行きたいのかと。例えば「僕は今、ロサンゼルスにいて、サンノゼの方に行って何日間か泊まりたいのだけれど、その条件に合うのを探して」と言うと、このサイトが探してくれます。見ていくと、例えばこんな庭もあるし、好きに使っていいよというような形で、1泊幾らなど、いろいろな条件設定も好きなように自分で入れられて、ここでbook(予約)する。いろいろなファシリティなど、好きなように自分で書けるのですが、半分の人は家自慢をしながら「誰か借りたい人がいたら借りていいよ」と。それが自分の好きなように設定できるのです。例えば「来月15日から2週間だけ留守にするけれど、その間使っていいよ」という人もいれば、「僕は住んだままだけれども、1部屋空いているから誰かシェアしませんか」というような、いろいろなやり方があります。 こういったものが今アメリカのシリコンバレーで非常に注目され始めていて、ここにきて実はこの金沢でも、今年ちょうど金沢市で金沢クリエイティブベンチャーコンテストというものがありまして、それにかなりの数の新しいアイデアの応募があったのですが、金沢の大学を出た若者が、これと非常に似たようなアイデアを応募してきました。それが見事グランプリを取って、今、彼はこのサービスの準備をしているところです。 あと、公衆無線LANのサービスなども金沢市が主導して始まりまして、誰でもまちの中で公衆無線が使えるようにしていくということもあって、こういう新しい情報などが得やすいまちにどんどんなっていくと思います。 ここでちょっと話を飛ばして、シリコンバレーの話をしたいと思います。シリコンバレーというのは、皆さんよく名前はご存じだと思うのですが、アメリカにあるITの発信地です。そのポジションはこの数十年ずっと揺るぎないのですけれども、このシリコンバレーというブランドは、実はわずか20〜30年でつくり上げたものなのです。例えば、エルメスなどのブランドは1837年からのものですが、それと同じくらいのバリューをわずか20〜30年でつくり上げたのが、実はシリコンバレーです。 では、日本にシリコンバレーのようなまちがあるのかというと、今はないなと僕は感じます。東京は少し違うと思うのです。実は金沢から世界のブランドができるのではないかと思っていまして、それは金沢には強力なブランドが存在するからです。それが金沢21世紀美術館だと僕は思っているのです。

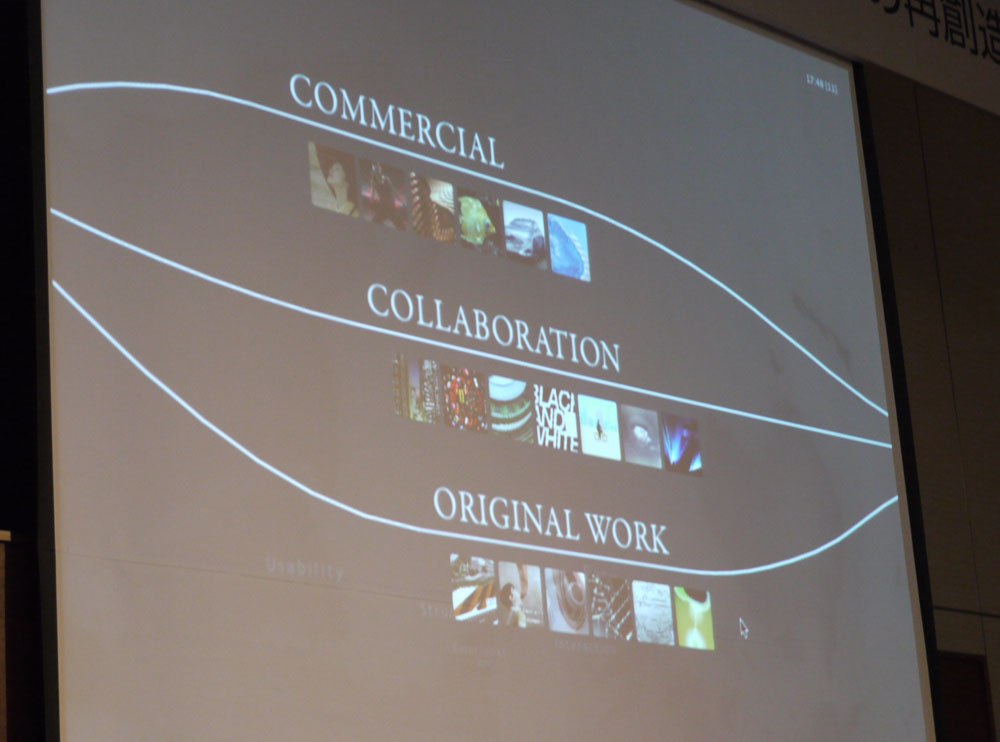

21世紀美術館もそうなのですが、eAT KANAZAWAというものもありまして、これは1997年からやっているイベントで、2012年の1月にあるのですけれども、メディアアートの祭典です。アートやデザインや映像など、日本の第一線で活躍しているクリエイターの方々に来ていただいてとにかく金沢を知ってもらって、金沢の若者には刺激を与えて、それで金沢から何か新しいことを発信していこうという趣旨の下に始まったのですが、そういう文化事業にテクノロジーの要素が加わることで、新たな文化と産業、ものを生み出していくことができるのではないかと思います。 (鹿野) そうです。今日で2回目です。前回、非常においしいお寿司を頂いたので、今日も非常に楽しみに来ました(笑)。今、宮田さんからテクノロジーのお話がありましたが、僕はそのテクノロジーを使って何を表現するかということを日々やっています。 私はWOWという会社に勤めていまして、驚きの「わあ」という意味なのですが、一つわれわれが作ったムービーを見ていただきたいと思います。お子さんの映像なのですけれども。 ***ビデオ上演*** (宮田) この子供が見ている映像は鹿野さんたちが作った・・・、Wowと言っていますね。 (宮田) これもテクノロジーがつないだ未来ですね。 (鹿野) そうですね。もしお会いする機会があれば、使用料をお支払いしたいなと思っているのですけれども(笑)。 こういう表現を、15年間仙台を拠点にやってきました。WOWという会社は仙台で1996年に始まりまして、今年で15年目になるのですが、2000年にお客さんにより近いところということで、東京に本社を移しました。2008年にヨーロッパに窓口をつくりました。最初はロンドンにオフィスを借りて、次にフィレンツェでパートナーを探して一緒にやりました。今年からまたロンドンに戻りまして、ロンドンのパートナーと一緒にヨーロッパの窓口で世界の市場とやりとりできないかという模索を続けています。 (宮田)東京に行く意味がよく分からなかった。 (鹿野) ちょっと変わり者の部類に入ってしまうのですけれども、仙台で表現を続けています。われわれは、例えばコマーシャルやプロモーションの映像を作るわけですけれども、仙台にわざわざ残るという判断をすることで、仙台にはそんなに大きな仕事はないという、一つのがけっぷちの状態になるわけです。その状態の中でわれわれは、特殊な表現、われわれがまだやっていない表現、要するに新しい表現をする研究所として仙台を位置付けて、ずっとやってきているわけです。もともとわれわれは、99%コマーシャル映像を作っていました。最初の6年くらいはほぼそうでした。ただ、メディアのシェアの割合や影響力の変化とともに、今はコマーシャルの割合は3〜4割にまで減少しています。それ以外のiPhoneやiPadのアプリケーションのデザイン、プロモーションのデザイン、あと、空間に映像を投影して空間づくりをするインスタレーションというものが、割合として非常に増えています。どういう仕事をしているか、言葉では説明しにくいので、5分ほどの映像を見ながら説明できればと思います。  今年で15年目になりまして、すみません、これは広告になってしまうのですけれども、15周年を記念して本を出しました。アマゾンで検索していただくと、こんな本なのかとお分かりいただけると思います。ついでにカートに入れていただくと非常にうれしいです。 インスタレーションやいろいろな映像、ビジュアルを作っています。 インスタレーションは、今回の「空間のRe」と関係してくるのですが、空間の中に映像を投影して、映像というスパイスを入れることによって空間の価値観をぐっと上げられないかと思っています。 例えば、これはロシアで展示したものですが、映像があたかも人の影に反応して動いたりするのです。これはパリコレで作った、ミハラというブランドの映像です。要するに、時間軸や偶然性、あと変容していくものを空間に少しプラスすることによって、先ほど見ていただいた女の子がWowと言ったものを、もっと多くの人に見せられないかなと。それをやることによって、例えばメーカーの方、それを受け取る人たち両方が、少し幸せになっていくという活動ができないかなと思っています。 これもあるはずのない影が落ちたり、いろいろな取り組みをしています。これが空間と映像を組み合わせるというスタイルの、最近非常に多い仕事の一つです。 この辺はコマーシャル作品が非常に多いです。コマーシャルの場合、商品が持っている価値観をより増幅させるために、例えば光や水などの演出を加えることが非常に多いです。 (宮田) でも、もともとは仙台なのですよね。 (鹿野) もともとは仙台でやっていたのですが、分業体制というか、人の割合を変更しています。 こちらはシリコンバレーのCoolirisという会社と一緒にした仕事です。僕は、シリコンバレーの人たちはシエスタしたりしてのんびりやっているのかなと思っていたのですが、参加してみて、本当によく働くので、ショックでしたね。日本人よりもよほど働くなと思いまして、当分やらなくてもいいかなと思ったのですけれども。 こういった表現をずっと続ける中で、コマーシャルや、コラボレーションという形でいろいろな作家やデザイナーの方たちと一緒に仕事をしたり、またはオリジナルワークという形で、誰にも発注されていないのだけれども勝手に映像を作るというようなこともやっています。 そういう循環を経ていく中で、やはり映像や作品が地域性とはかなり離れていくのです。この土地でなければできないことということよりも、この土地からいかに飛躍して面白いものを作っていくか、それはそれで非常に面白い表現だと思うのですが、僕が仙台にいるという一つの特徴を生かそうとした場合に、ではこの場所でなければできないことは何なのかということをすごく考えるようになって、4〜5年前から仙台の方でちょこちょこ活動しています。 せっかくですのでそれも少しご紹介できればと思うのですが、仙台でもこのような創造都市会議的なものが少しずつ始まりつつありまして、僕が仕事を始めてから最近までの間に、いろいろと面白いエポックメーキングなことがありましたので、それを僕の体験談として少しお話しできればと思います。 (宮田) 仙台に、そんなにこういうことをやる人がいるのかなと思いました。 (鹿野) ほとんどいない状況だったのですが、そこにこういった施設ができて、図書館も内包されているのですけども、ここをよりどころにできるのではないかというような、クリエイターや表現者たちの一つのシンボリックなものができたのです。 (宮田) これも白く塗るというのを守っていますね。リノベーションの物件ですか。 (鹿野) はい。リノベーションをしまして、その小さな個室一つを1人月1万円で貸しているという場所です。これができてから、会計士さんやデザイナーさんなど、いろいろな職業の方がここに集積していまして、オープンなスペースがあって、さまざまなイベントが毎日のように行われています。これは非常に面白い取り組みだなと思っています。 もう一つが「せんだいスクール・オブ・デザイン」という取り組みで、東北大学の五十嵐太郎さんが始めたものなのですが、社会人を対象にした大学的なスクールです。これは今年のグッドデザイン賞を取られたのですけれども、専門性をさらに特化させていく社会人へ向けたプロジェクトで、これも非常に面白いなと思っています。 その中で「仙台クリエイティブ・クラスター・コンソーシアム」というものが2007年に立ち上がりまして、僕もそのときの仙台を創造都市にしていくためにどのようなものが必要かというような議論に参加して、そこで-logue(ローグ)という一つの研究会を立ち上げまして、創造性のつながりをたぐっていく取材、要するに仙台に本当につくり手がいるのか、仙台の中にどう人がいるのか、というのを一つ一つ取材して、それをウェブで公開していくという取り組みをやりました。それによって創造性のつながりのようなものがどんどんつながっていったのです。 (宮田) なるほど。 (鹿野) そこで僕が非常に強く感じたのは、「地域性」という言葉は非常に危険な言葉だということです。というのは、「地域性」という言葉を出した瞬間、例えば仙台という舞台で「地域性のある表現をしましょう」と言ったときに、まず第一に「伊達政宗がいるじゃん」「じゃあ牛タンだよね」という話に必ずなるのです。 (宮田) あと、「萩の月」ですよね。 (鹿野) 僕らとしては牛タンをテーマに映像を作るということはなかなか考えられなくて、「それは本当に地域性なのだろうか」と考えたのです。多分、もともとそれを始めたときには意識していなかったと思うし、結果としてそれが地域性につながっていくと考えたときに、仙台というまちは非常に学生が多くて、人口の流動率が非常に高いのですけれども、僕も含めて例えば東京に行ったり来たり、海外に行ったり来たりと考えたときに、要するに生活圏と専門性がたまたまその場で重なっている状況なのではないかと思ったのです。では、そのたまたま重なっている状態で何がつくれるかと考えると、すっと肩の荷が下りて、さまざまな表現や、さまざまな研究会などを立ち上げることができるようになりました。 最初は仙台市の一つの研究会として始まったのですけれども、合同会社として再スタートしています。その中でわれわれが非常に感じているのは、これまでの交換経済は見返りの連鎖だということです。これをしてあげたから、こういう対価をくださいというものなのだけれども、仙台というまちや、もっと地方で考えたとき、もう少しお返しの連鎖のような、贈与経済のようなものが機能しはじめているのではないかと、最近、特に震災以降それを強く感じています。今ある市場が停滞しているからそれにカンフル剤をどんどん加えて経済を活性化していくのではなく、今ある状況がよしとする、何かもっと新しい価値観を、市民や僕たちの中に取り入れていく活動をしていった方がいいのではないかと、最近すごく感じています。 今見ていただいたのは仙台の取り組みですけども、僕は仙台からさらに少し北の松島という観光地、小さな、人口1万人ぐらいのまちに住んでいるのですが、そこでも僕はそのまちのレベルでやれることがあるのではないかということで、今年の夏に震災を経て参加したプロジェクトがあるので、それも少しご紹介できればと思います。 「松島流灯会 海の盆」というお祭りだったのですけれども、これが今までやってきたさまざまなプロジェクトの延長線上にあると思っていまして、個人的に非常に面白かったのです。まずやはり3.11で起きた事件というか・・・。 (宮田) これは松島ですか。 (鹿野) 松島です。僕が前に住んでいたところなのですけれども、要するに津波や地震によってまっさらな状態になっているわけです。もちろん人も多く亡くなったのですが、それよりもやはりショックなのが、そこにあった建造物や文化施設がまっさらになくなってしまって、さらにそれを復興しようという気持ちすらないというか、もうそこは直らないのだなというような一つの喪失感のようなものを感じたときに、文化というのはあるべくしてあるわけで、自動的に継承されていくものではないと強く感じたのです。 そこで僕が非常に感じているのが、やはり大量生産・大量消費をどんどん加速させていったデザインの存在が、もっと文化を継続させるために使われてもいいのではないかということです。商品をより良くするためではなくて、自分たちが住んでいる文化を継続させ、より良くしていくためにデザインというものを使ってもいいのではないかと考えています。大きなものへの暗黙的な寄り掛かりから、もっと自立した営みへの相互作用だったり。 (宮田) どうもありがとうございます(拍手)。ここから鄭さんのお話を伺いたいのですが、今の鹿野さんのお話を聞いていて、いかがですか。 (鄭) 東京ではなく仙台におられて、きちんと世界的に活動している、そういうことができるのだということの非常にいい例だなということと、あと、言葉に重みがあるといいますか、ご自身がそこで生活されている重みをすごく感じました。 「デザインとは何ですか」とよく聞かれるのですが、僕はいつも「意味をつくることだ」と答えています。広い意味のデザインである仕組みをつくったりプラットフォームをつくったりという部分と、もう一つ狭い意味では美しいか否か、機能的かどうか、そういうことを常にバランスを取って考えているのが、われわれの仕事の大きな特徴だと思います。 あるとき、家電を作りたいなと思って、住宅というのは建築家があまりかかわらない部分なのですが、何とか家電を作ってみようかなと。作るに当たって、先ほども言ったように広いところから入ってしまうというところで、やはり自分たちが考える世界観の家電を作りたいと。まず、量販店ではなくライフスタイルショップで家電を売るという無謀なことに挑戦しまして、やったのがatehacaというプロジェクトです。これは東芝の中にブランドを作るという試みなのですが、変なものを作ってしまってから広告するという世の中の仕組みに対して、広告宣伝費で物を作ってみて、それを記事として皆さんに知っていただくというようなことをやったのです。ふたを開けてみたら世の中の反応は非常に良かったのですが、東芝社内の反応は逆で、「なんてことをしてくれたんだ」と非常に怒られまして、一人がタイに左遷されるというところで終わったプロジェクトです。 (宮田) なるほど。犠牲者は一人で済んだと。 (鄭) 次に、家電が置かれる場所、僕はいつもホテルをつくりたいとずっと言っていまして、東京のホテルをリノベーションしました。都市に合う、これは目黒通りにあるのですけれども、CLASKAというホテルで、アジアにおける日本というようなデザインです。どこが日本のデザインで、どこがアジアのものか分からないようにするというのが、狭い意味でのデザインのコンセプトだったのですが、白くないリノベーションの代表かもしれません(笑)。 (宮田) これはだいぶ色が付いていますね。 (鄭) はい。そのあたりの美的側面に関してはまた後で説明したいと思うのですが、ホテルとしては非常に立地が悪いところでして、ホテルはどうしてもお客が入らないときもあるので変動費をなるべく抑えるということで上のフロアを全部貸してしまうというビジネススキームと、東京らしいというか、目黒通りらしいホテルをやはりつくりたかったということで、世界のいろいろな都市にそういうホテルが普通あるのですが、そういうのをつくりたかったということでやりました。 当時はまだウェブでシティガイドなどもそんなにないときだったので、「ウォールペーパー」という雑誌のタイラーという人が非常にCLASKAが好きで、その彼が本当にキーマンになってシティガイドに載せてくれたことで、今は海外のお客さんが6割になっていると聞いています。 それで、一人が左遷されてしまったので、家電業界にベンチャーで会社をつくってみようと。「そんなことしなくてもいいじゃない」とよく言われるのですが、あきらめきれなかったところが自分の中でありまして、家電業界の中にもファッションやホームファニシング、家具の世界はあるのですけれども、やはりこれが欲しいなと思えるような家電を作りたかったのです。

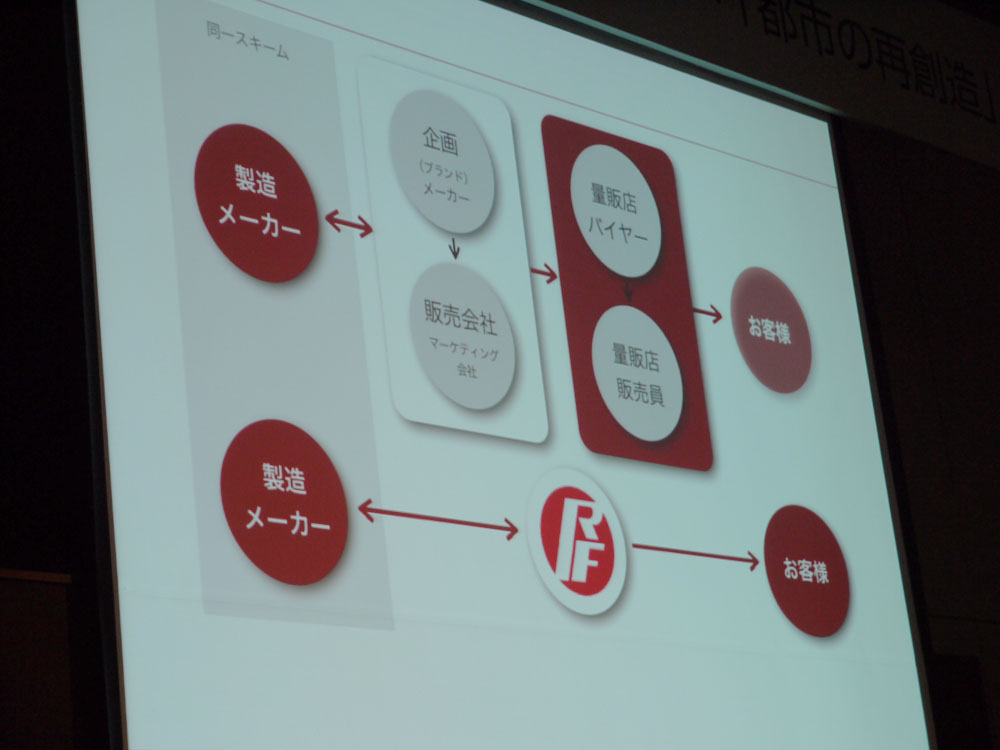

ただ、きれいごとを書いていますけれども、amadanaというのも7年で携帯電話をつくるまでになったのですが、やはり家電を取り巻く現状は変化が本当に早くて、例えばここに書いてあるパートナーショップというのも、日本全国に300店舗くらいライフスタイルショップをネットワーク化したのですが、なかなか今、地方の都市に元気がなかったりというところで、経営が大変な状況になっているということがあります。 もう一つの狭い意味のデザインで、私のデザインの考えとしては、確実に一人に、これはこれでなければ駄目という届け方をしたいなといつも思っていて、そうすると、その人が友達に自慢するというか。だから、7割の人が納得するようなデザインをというのは、私の中ではまず不可能だと思っていまして、やはりこのデザインがいいのだというものを常につくっていきたい。だからまず自分が納得するかということから始まります。 これは2年前に出した携帯ですけれども、これでやりたかったのはマスプロダクトの一番の携帯というもので、イノーベーター層の、この携帯でなければ駄目なのだというものをやってみたかったということで、5000台限定の携帯を出しました。今はスマートフォンになっていて、携帯は結局三つやったのですけれども、携帯のデザインをしていますと言うのが恥ずかしくなるくらい、時代の変化が早いなと感じています。 あとは、コラボレーションという戦略を非常に積極果敢にやっています。これはスターフライヤーという飛行機業界のベンチャーと家電業界のベンチャーとがコラボレーションして、amadana便を飛ばすというPR戦略でした。 (宮田) そんなコラボがあったのですか。 (鄭) そうですね。全部がamadanaのBGMになってというようなこととか。 家電はなかなかその世界に持っていけなかったので、日本の文房具メーカー7社を束ねてプラットフォームをつくれないかということで、先ほどのCLASKAを非常に応援してくれていたタイラーさんと、初めて一緒に仕事をしました。彼は「ウォールペーパー」という雑誌を作って、その後“Monocle”という雑誌を今作っています。やはり世界のライフスタイルと言ってしまうとあれなのかもしれないけれども・・・。 (宮田) 先ほど少し怒られましたね。 (鄭) 僕も非常に大好きなクリエイターなのですが、やはりものづくりを世界に知っていただくことは非常に重要だと思うのです。その意味で、彼らと組んで一緒に世界に打って出ようよとしているわけです。 (宮田) これは全部日本のメーカーなのですか。 (鄭) そうです。文房具というと、どうしても鉛筆なら鉛筆、ノートだったらノートとばらばらになってしまうのですが、ビジュアルマーチャンダイジングといって、文房具を一回世界観で見せていくという試みをしました。 (宮田) これはクール・ジャパンではないですか。 (鄭) そうかもしれないですね。 ここでまたもう少し空間の話なのですけれども、僕は映画館というのは、映画を見たら帰ってという、いけずなシステムだとずっと思っていたのです。それで、アフターシネマというか、せっかく海が見えるところなのになぜこんな場所なのというところからゾーニングを開始して、オペレーションとの問題もあったのですが、いろいろなことを解決して、海の見えるラウンジで映画を見た後にアフターシネマを楽しむという映画館が、東京の豊洲というところにあります。 一方、大規模施設なので、デザインから完成まで非常に時間がかかるのです。ローコストということもありつつ、インドネシアで天然石、CIを掘ってもらってローコストで空間の質を高めていくというような、システムを何でも一回疑ってみるところから、自分の中ではデザインを開始しているところがあります。 これはパレットプラザです。どうやら1300店舗国内にあるらしくて、55ステーションも同じ会社らしいのですけれども、近頃は写真を現像しないので何とかしたい、どうしましょうかというところから、われわれがやったのは、携帯のカメラ機能だけをリユースしてデジタル版「写ルンです」のようなものを作って、そこでお店とお客さんと写真の接点をつくっていくというもので、自分なりには結構クリーンヒットだったのですけれども。 (宮田) 面白いですよね。ここは白く塗ったのですね。 (鄭) そうですね。商品などもデザインして、これはグラフィックの平林奈緒美さんと組んでやりました。残念ながら携帯の部品がなかなか集まらなかったのと、その商品が面白いからといって結構皆さん現像に出さないで分解したりという(笑)、思わぬ敵がいたというところで、なかなか続けられなかったという残念な企画です。 あと、店舗のデザインも経営戦略の一つだと思ってくださる社長さんがいまして、特に出店を加速しなければいけないファストファッション的な日本のブランドで、最初はデザインフィーを、無料ではないですが、売上のロイヤリティで、運命共同体でやっていくような仕事をしました。私が言うとあれなのですけれども、経営の戦略の一つとしてデザインを考えるという企業も、増えているのではないかと思います。 これもタイラーと一緒にというか、彼がブランディングをしたのですが、TOTOがヨーロッパに進出したときのブランディングで、上の写真が「美意識としての日本」、下が「センサー技術としての東芝」で、要は、世界で人が近くに行くと開く便器など、普通はないのですよね。 (宮田) ハリウッドスターがみんな買うといううわさですね。 (鄭) そうですね。その辺を強調して、普段スポットが当たらない、こういう水周りなどの世界観をタイラーがうまく表現してくれました。日本のくみ取り方というか、解釈の仕方が非常にうまくて、やはり世界の視点で見ているなというのは、いつも感心するところです。 これは台湾の企業ですが、もともと彼は町工場を集積して、まちなかにみんなで効率よく町工場を造るというビジネススキームでデベロッパーになっていった方です。台湾で有数の企業になったのですけれども、最後、彼が引退を間近にして非常に大きなプロジェクトをやっていく中で、デザインがない、デザインについて考えたことがなかったねというところから、われわれが物語を作っていったのです。 あと、うちの戦略としては、ヨーロッパでレピュテーションをつくって、ビジネスはアジアでと明確に決めていまして、今年オランダのFRAMEというところから作品集を出しました。これだけITやデジタルが発達しても、やはり空間というのはその場所に根差すものなので、知らなかったというところでどうしてもコミュニケーションが始まらないところが多くて、知っていただく機会ということで、こういうプロジェクトをやっています。 少し金沢に関係するのかなという部分で、今度初めて家具のプロジェクトに挑戦してみようかなと考えています。家具というのは、ずっとデザインはしていたのですけれども商品化したことはなくて、デンマークのチームとフランスのデザイナーとイタリアの人と私で、上海初の家具ブランド「ステラワークス」をつくりました。 デザイナーコレクションというのが今のデザインを作るもので、あとはビンテージの、デンマークのもうない商品を復刻していくようなものや、いろいろなアクセサリーコラボレーションモデルをやっていきます。このアクセサリーが日本のものづくりとリンクしていかないかなと、自分の中では少し考えています。 ここからは、日本の伝統技術のコラボレーションワークです。これは先ほどのCLASKAの一部です。こけしの技術でこういうテーブルを作ったり、名栗の手法で一部フローリングを作ったり、でも、自分の中でいつも意識しているのは、伝統工芸博覧会にならないような微妙なセンスというか。やはり空間をつくっているので、プロダクトにフォーカスさせるのはもちろんなのですが、そこを感じさせすぎてしまうと、どうしても空間として居心地が悪いというか、落ち着かないというか。空間の見地からプロダクトを見るということは常にやっています。 (宮田) これは金沢の作家さんとのものですよね。 (鄭) はい。今のところこれが初期案になるのですけれども、キャンドルスタンドを作ろうかなと思っていて、金工とガラスと漆への光の当たり方で、電気を使わないキャンドルスタンドを作ろうかなと思っています。 いろいろなことをやっている中で今、重要文化財に指定された庭を有効利用したいということを考えています。建築からやるのですけれども、その横に六華苑というのがありまして、持ち主がもともと一緒だったのですけれども、そこの物語を作っていこうと。敷地としてはこういう古くなった場所なのですが、庭が文化財として指定されると、自分の家なのに何もできないらしいのです。でも、やはり老朽化も進むし、何とかそれを維持していくだけの仕組みをつくっていかなければいけないということで、それは切実な話なのではないかと僕は感じています。 この地域を調べたら、やはり最盛期があるのです。イベントがあるときには皆さん来るので、いかに閑散期に人を囲い込むかという戦略を、多分、先ほどの宮田さんのITのようなところのグループをきちんとまとめて、一見すると全然興味が違うグループを、その方たちのためだけに特別にこの場所に来ていただけるような仕掛けをつくる。そういうことをすることで、閑散期が閑散期ではなくなる、その人たちだけのためだけの場所になる、そのような物語を作っていこうかなと今思っています。 (鹿野) 表現をするときに、職業的表現と、自分の生きている営みの延長線上の表現があると思うのですが、僕はその二つをやらないと苦手な方なので、その二つにとにかくタッチしていたいのです。ですから、本当に手を伸ばせば届く場所で何かをつくっていくことと、あとは本当にシリコンバレーやITの世界で表現するという二つ両方にタッチしていたいなという気持ちでやっています。 (宮田) やはりそのバランスは重要ですよね。 (鹿野) 個人的には精神的なバランスをそれで取っているところがありまして、地域に密着すればするほど出てくる閉塞感のようなものもあるし、逆にITに行けば行くほど技術過多になって頭でっかちになってしまうので、その両方のバランスを僕は取っている状況です。 (宮田) そうですね。僕もやはりアートとテクノロジーで、アートはどちらかというと今、鹿野さんが言っていたいろいろな、テクノロジー以外の活動を含めたアートだと思うのですけれども、その両方をやっていくことは非常に重要だと思っています。鄭さんもやはり、そういうバランスが非常にいいなと僕は思っているのです。軸足は建築ではないですか。建築をやりながら、例えば携帯電話や家電を作る。家電を作るなんて、なかなか普通はしないと思うのですよね。プラモデルと違って大体作り方が分からないですから。 (鹿野) amadanaのような事例は、ほかにもあるのですか。 (鄭) どうなのですかね。やはり自分の中では・・・、建築学科で習うことは建物なのです。ただ、エンドユーザーとしては、これは建物なのか、インテリアなのか、何なのだというような境なんてないわけです。 (宮田) 確かにそうなのですが、家電は日本では大手のメーカーがずっと長い歴史を持っているというのがあるではないですか。そこで自分で家電メーカーをやるというのは、普通だったらお父さんやお母さんに怒られると思うのです(笑)。それをやり切ったというのは結構すごいなと思うのですけれども。 (鄭) そうですね。先ほども「意味をつくる」と言ったと思うのですけれども、存在価値のようなところもあって。誰もやっていないだろうと。地方のシティホテルに行くと、いまだにマリオ・ベリーニさんの象印のポットなどが必ずあって、それ以降は意外となかったのです。空白の20年間があって。それを見たときに、これかなと。これをやったらグラハム・ベルになれるかもみたいな感じで、最初に出した人の1時間後に特許を出しても駄目、みたいな。 (宮田) 前回少しお話ししたのですけれども、これは2003年にアップルが出したiPodの2世代目です。今のアップルとは思えないほどボタンがたくさんあるのです。同じ年に鄭さんが作ったものは、実はこれなのです。これはamadanaの電卓とオーブントースター、もっとほかにもあるのですけれども、こういったものがあります。 (鄭) そうですね。ありがとうございます、本当に。やはりそういう愛着を持って使ってもらえるものを何か作れないかというのが一つのミッションというか、それはやはりありました。 (宮田) 携帯電話なんて、本当にデザインとテクノロジーの集合体ではないですか。ですから、先ほどの話に戻りますけれども、僕が金沢で今こういう活動をしているのも、こういう素晴らしいものを世界の人に知ってもらう機会をどんどんつくっていくべきだと思っているからです。特に僕がこの土地でやっている意味も、そこがすごく大きいのですけれども。 米沢 寛 |

では、まず私から、テクノロジーの話をさせていただきたいと思います。「空間のRe」ということです。テクノロジーでこの数年話題になっているのは、スマートフォンやパッド型のコンピュータです。iPhoneなどがアメリカで発売されたのが2007年、日本で発売されたのは2008年です。私も2008年の金沢学会でiPhoneの話をさせていただきました。そのときはまだ日本では発売になったばかりで、「スマートフォンとは何ぞや」という状態だったのですが、秋元館長に声を掛けていただきまして、金沢21世紀美術館でアプリケーションを一つ発表しました。空間に人々の思い出を残してくれるというmemory treeというアプリケーションを出したのですけれども、それがちょうど2008年だったのです。

では、まず私から、テクノロジーの話をさせていただきたいと思います。「空間のRe」ということです。テクノロジーでこの数年話題になっているのは、スマートフォンやパッド型のコンピュータです。iPhoneなどがアメリカで発売されたのが2007年、日本で発売されたのは2008年です。私も2008年の金沢学会でiPhoneの話をさせていただきました。そのときはまだ日本では発売になったばかりで、「スマートフォンとは何ぞや」という状態だったのですが、秋元館長に声を掛けていただきまして、金沢21世紀美術館でアプリケーションを一つ発表しました。空間に人々の思い出を残してくれるというmemory treeというアプリケーションを出したのですけれども、それがちょうど2008年だったのです。 LBS(Location Based Servise)とは空間や位置情報を基礎としたサービスで、今たくさん世の中で立ち上がっています。少し具体的にお話しすると、幾つかのアイコンが出てきましたが、左上からチェックインサービスのFoursquareは、今、世界中で2000万人が利用しています。写真共有サービスのInstagramも、1000万人が利用しています。皆さんもご存じだと思いますけれども、Twitterに至っては、約3億人のユーザーが世界で使っています。Facebookは、今、ユーザーが8億人になったといわれています。

LBS(Location Based Servise)とは空間や位置情報を基礎としたサービスで、今たくさん世の中で立ち上がっています。少し具体的にお話しすると、幾つかのアイコンが出てきましたが、左上からチェックインサービスのFoursquareは、今、世界中で2000万人が利用しています。写真共有サービスのInstagramも、1000万人が利用しています。皆さんもご存じだと思いますけれども、Twitterに至っては、約3億人のユーザーが世界で使っています。Facebookは、今、ユーザーが8億人になったといわれています。 先ほど、1カ月くらい金沢で、安いところに住みたいというお話があったと思うのですが、今シリコンバレーで非常に注目されているベンチャー企業の一つがAirbnbという会社で、約2年半前に立ち上がった会社なのですが、短期で部屋を貸したい人と借りたい人をマッチングさせるサービスをしている会社なのです。

先ほど、1カ月くらい金沢で、安いところに住みたいというお話があったと思うのですが、今シリコンバレーで非常に注目されているベンチャー企業の一つがAirbnbという会社で、約2年半前に立ち上がった会社なのですが、短期で部屋を貸したい人と借りたい人をマッチングさせるサービスをしている会社なのです。 新しいテクノロジーやアイデアというのは、とにかく一度人の目に触れることが非常に重要だと僕は思っています。ですから、シリコンバレーから何か新しいアイデアが出てきたら、われわれも取りあえずは一度見てみるということをずっと繰り返しているのです。この「一度体験してもらう」ということが非常に重要だと思っていまして、「21ラボ」のようなものが出来上がると、金沢の価値が非常に高まってくるのではないでしょうか。

新しいテクノロジーやアイデアというのは、とにかく一度人の目に触れることが非常に重要だと僕は思っています。ですから、シリコンバレーから何か新しいアイデアが出てきたら、われわれも取りあえずは一度見てみるということをずっと繰り返しているのです。この「一度体験してもらう」ということが非常に重要だと思っていまして、「21ラボ」のようなものが出来上がると、金沢の価値が非常に高まってくるのではないでしょうか。 これは家電でやったことで、後で説明したいと思っているのですけれども、伝統技術の世界などでもこういう考えは通用するのではないかと思って、今やっております。

これは家電でやったことで、後で説明したいと思っているのですけれども、伝統技術の世界などでもこういう考えは通用するのではないかと思って、今やっております。