仠戞1晹僾儗僛儞僥乕僔儑儞

僐乕僨傿僱乕僞乕

媨揷丂恖巌丂巵乮姅幃夛幮僙儞僪戙昞庢掲栶丄僋儕僄僀僥傿僽丒僨傿儗僋僞乕乯

仭僾儗僛儞僥乕僔儑儞嘆 乽帺摦塣揮乿

僾儗僛儞僥乕僞乕

巙夑丂弐擵丂巵乮擔嶻帺摦幵姅幃夛幮庢掲栶乛姅幃夛幮嶻嬈妚怴婡峔戙昞庢掲栶夛挿寭CEO乯

僐儊儞僥乕僞乕

敿揷丂棽旻丂巵乮嬥戲憂憿搒巗夛媍奐嵜埾堳夛幚峴埾堳乯

偡傋偰偺幵偑僋儔僂僪偱偮側偑傝幵幮夛偑曄傢傞

丂乮媨揷乯丂巹偼栺30擭儀儞僠儍乕婇嬈傪傗偭偰偒偰偄傑偟偰丄30擭偨偮偲儀儞僠儍乕側偺偐丄偦偺曈偑傛偔暘偐傜側偔側傞偺偱偡偑丄愭傎偳戙昞姴帠偐傜傑偪偯偔傝偲偄偆偺偼崻婥偑梫傞傕偺偩偲偍榖偑偁傝傑偟偨丅儀儞僠儍乕婇嬈偼僗僺乕僪柦偺傛偆偵偄傢傟偰偄傑偡偑丄杔傕偙偺夛媍偵廫悢擭娭傢傜偣偰偄偨偨偩偄偰丄崻婥偲偄偆傕偺傪嬥戲偱嫵偊偰傕傜偭偨偲偙傠偑偁傝傑偡丅旕忢偵椉嬌抂側偙偲傪傗傜偣偰偄偨偩偒丄偡偛偔惉挿偟偨傛偆側婥偑偟側偄偱傕偁傝傑偣傫丅

丂崱夞偼丄旕忢偵僥乕儅偑憇戝偩偲巚偭偰偄傑偡丅AI偲傑偪偯偔傝偲偄偆丄杔傕偁傑傝偍榖偟偟偨偙偲偑側偄傛偆側撪梕偱丄偟偐傕丄擔杮傪戙昞偡傞婇嬈偲丄擔杮傪偙傟偐傜攚晧偭偰棫偮僗僞乕僩傾僢僾偺慻傒崌傢偣偺偍榖偱丄旕忢偵妝偟傒偵偟偰偄傑偡丅

丂嵟弶偼巙夑條偵僾儗僛儞僥乕僔儑儞傪偟偰偄偨偩偔偺偱偡偑丄崱丄帺摦塣揮傗儌價儕僥傿偼旕忢偵擬偄帪戙偩偲巚偄傑偡丅杔偑帺摦塣揮傪嵟弶偵宱尡偟偨偺偼傕偆悢擭慜偱丄僔儕僐儞僶儗乕偺Google偵峴偭偨偲偒偵丄僥僗僩偱偮偔偭偰偄偨帺摦塣揮偺幵偵忔偣偰傕傜偭偨偙偲偑偁傝傑偡丅恖娫偑偄側偄丄塣揮偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偱丄嵟弶偺10暘偖傜偄偼旕忢偵嫲晐偩偭偨偺偱偡丅偨偩10暘傎偳偨偮偲偡偛偔姷傟偰丄恖娫偑塣揮偟偰偄傞曽偑晐偔側傝傑偟偨丅

丂嫲傜偔偢偭偲僪儔僀僽偟偨偄偲偄偆恖傕偄傞偱偟傚偆丅帺摦塣揮偱偳偙偐偵弌偐偗傞丄偦偆側傞偲岎捠婡娭偑偳傫偳傫傾僢僾僨乕僩偝傟偰偄偔枹棃偑丄傕偆偦偙傑偱棃偰偄傞偲巚偄傑偡丅崱擔偼丄巙夑條偵偦偺曈偺偍榖傪偄傠偄傠暦偐偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡偺偱丄偳偆偧傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

乮巙夑乯丂奆偝傫丄偙傫偵偪偼丅擔嶻帺摦幵偺巙夑偱偛偞偄傑偡丅 乮巙夑乯丂奆偝傫丄偙傫偵偪偼丅擔嶻帺摦幵偺巙夑偱偛偞偄傑偡丅

丂崱擔丄慜敿偼偙傟偐傜儌價儕僥傿偑偳偆側傞偐偲偄偆榖偱丄屻敿5暘偔傜偄偐偗偰丄嬥戲偺傑偪偯偔傝偵偮偄偰丄巹偺曽偐傜採埬偑偁傞偺偱丄偦傟傪偍榖偟偟偨偄偲巚偄傑偡丅

丂偪傚偆偳僇乕儖丒儀儞僣偲僟僀儉儔乕偑幵傪偮偔偭偨偺偑1886擭偱偡偐傜丄攏偐傜僈僜儕儞僄儞僕儞偵側偭偰丄攏幵偑儚僑儞幵偵側偭偰偐傜丄偪傚偆偳131擭偺楌巎偑偁傝傑偡丅 丂偪傚偆偳僇乕儖丒儀儞僣偲僟僀儉儔乕偑幵傪偮偔偭偨偺偑1886擭偱偡偐傜丄攏偐傜僈僜儕儞僄儞僕儞偵側偭偰丄攏幵偑儚僑儞幵偵側偭偰偐傜丄偪傚偆偳131擭偺楌巎偑偁傝傑偡丅

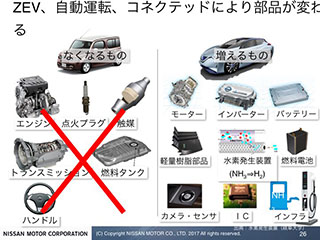

丂幚偼幵偺峔憿偼柺敀偔偰丄摉帪丄4椫偱偼側偔3椫側偺偱偡偑丄婎杮揑偵偼巐偮偺僞僀儎偑晅偄偰偄偰丄僗僥傾儕儞僌偑偁偭偰丄撪擱婡娭偺僄儞僕儞偑偁偭偰丄偦傟傪僾儘儁儔僔儍僼僩偱嬱摦偵夞偟偰丄僽儗乕僉儁僟儖偲傾僋僙儖儁僟儖偑晅偄偰偄傞丅偙偺峔憿偼丄幚偼僇乕儖丒儀儞僣偑偮偔偭偨偲偒偐傜傎偲傫偳曄傢偭偰偄側偄偺偱偡丅偙傟偩偗偺僐儌僨傿僥傿偱丄偙傟偩偗恑壔偟側偐偭偨彜昳偲偄偆偺偼旕忢偵捒偟偄偺偱偡偑丄幚偼偙傟偐傜戝曄側曄壔偑婲偙傝傑偡丅

丂幵偺儌價儕僥傿偺怴偟偄摦偒傪昞尰偡傞尵梩偲偟偰丄傛偔巊傢傟傞尵梩偑乽CASE乿偱偡丅偱偡丅僟僀儉儔乕偺CEO偑嵟弶偵巊偭偰丄寢峔奆偝傫偑巊偆傛偆偵側偭偨偺偱偡偑丄嵟弶偺C偼Connected乮僐僱僋僥僢僪乯偺C偱偡丅崱丄奆偝傫偑巊傢傟偰偄傞幵偼丄幚偼偙偺僀儞僞乕僱僢僩偺帪戙偱傕丄傎偲傫偳偮側偑偭偰偄傑偣傫丅奆偝傫偑尒傜傟偰偄傞抧恾傕丄攦偭偨偲偒偺屆偄抧恾偱憱偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偐傜嫲傜偔娫堘偄側偔僀儞僞乕僱僢僩偲摨帪愙懕偟側偑傜丄怴偟偄忣曬偑偳傫偳傫幵偵擖偭偰偔傞丄偦偆偄偆帪戙偵側傞偱偟傚偆丅 丂幵偺儌價儕僥傿偺怴偟偄摦偒傪昞尰偡傞尵梩偲偟偰丄傛偔巊傢傟傞尵梩偑乽CASE乿偱偡丅偱偡丅僟僀儉儔乕偺CEO偑嵟弶偵巊偭偰丄寢峔奆偝傫偑巊偆傛偆偵側偭偨偺偱偡偑丄嵟弶偺C偼Connected乮僐僱僋僥僢僪乯偺C偱偡丅崱丄奆偝傫偑巊傢傟偰偄傞幵偼丄幚偼偙偺僀儞僞乕僱僢僩偺帪戙偱傕丄傎偲傫偳偮側偑偭偰偄傑偣傫丅奆偝傫偑尒傜傟偰偄傞抧恾傕丄攦偭偨偲偒偺屆偄抧恾偱憱偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偐傜嫲傜偔娫堘偄側偔僀儞僞乕僱僢僩偲摨帪愙懕偟側偑傜丄怴偟偄忣曬偑偳傫偳傫幵偵擖偭偰偔傞丄偦偆偄偆帪戙偵側傞偱偟傚偆丅

丂偦偺師偺A偑Autonomous乮帺摦塣揮乯偱偡丅傕偆偦偺棳傟偑巒傑偭偰偄傑偡丅

丂S偑Sharing乮僔僃傾儕儞僌乯偱偡丅崱丄幵偼屄恖強桳偑婎杮偵側偭偰偄傑偡偑丄偩傫偩傫嫟桳乮僔僃傾儕儞僌乯偺悽奅偑丄幵偵傕墴偟婑偣偰偔傞偱偟傚偆丅

丂嵟屻偺E偑Electrization乮揹摦壔乯偱偡丅偙傟偼EV傕偦偆偱偡偟丄擱椏揹抮傕偦偆偱偡偑丄揹摦壔偑恑傓偱偟傚偆丅

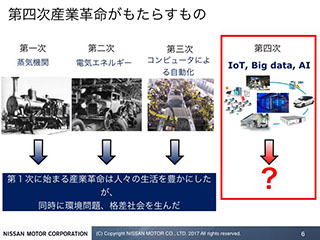

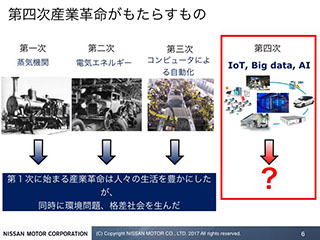

丂偙偺CASE偑偳偺掱搙恑傓偐丅戞4師嶻嬈妚柦偺拞偱丄IoT丄價僢僌僨乕僞丄AI偲偄偆傕偺偑丄崱偐傜戝偒側曄壔傪屇傃婲偙偟傑偡丅

丂夁嫀偺戞1師偐傜戞3師傑偱嶻嬈妚柦傪尒傞偲丄戞1師偱偼1908擭偵T宆僼僅乕僪偑僨僩儘僀僩偱検嶻偝傟傑偟偨丅幚偼1908擭偵惗傑傟偨帺摦幵夛幮偺戝検惗嶻儔僀儞偲偄偆傕偺傕丄偁傑傝曄傢偭偰偄側偄偺偱偡丅偦傟偑戞3師嶻嬈妚柦偱僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偵側傝傑偡丅偪傚偆偳巹偑擔嶻偵擖傞10擭偖傜偄慜偵婲偙偭偰丄擔嶻偺嵗娫岺応偱傕儘儃僢僩偑巊傢傟傞傛偆偵側傝丄儘儃僢僩偵儌儌僄偪傖傫傗僕儏儞僐偪傖傫偲偄偆柤慜偑晅偄偰偄傑偟偨丅 丂夁嫀偺戞1師偐傜戞3師傑偱嶻嬈妚柦傪尒傞偲丄戞1師偱偼1908擭偵T宆僼僅乕僪偑僨僩儘僀僩偱検嶻偝傟傑偟偨丅幚偼1908擭偵惗傑傟偨帺摦幵夛幮偺戝検惗嶻儔僀儞偲偄偆傕偺傕丄偁傑傝曄傢偭偰偄側偄偺偱偡丅偦傟偑戞3師嶻嬈妚柦偱僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偵側傝傑偡丅偪傚偆偳巹偑擔嶻偵擖傞10擭偖傜偄慜偵婲偙偭偰丄擔嶻偺嵗娫岺応偱傕儘儃僢僩偑巊傢傟傞傛偆偵側傝丄儘儃僢僩偵儌儌僄偪傖傫傗僕儏儞僐偪傖傫偲偄偆柤慜偑晅偄偰偄傑偟偨丅

丂偦偟偰偙傟偐傜戞4師嶻嬈妚柦偑婲偙傞偺偱偡偑丄偙偺戞4師嶻嬈妚柦偼丄崱傑偱偺嶻嬈妚柦偲偼慡偔堘偆傕偺傪傢傟傢傟偵採嫙偟偰偔傟傞偲巚偭偰偄傑偡丅

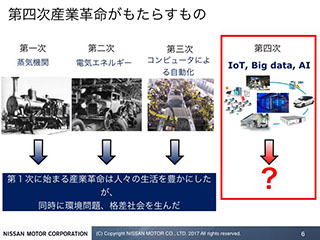

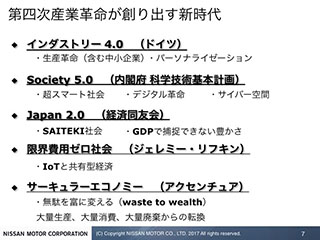

丂嬶懱揑偵偼丄偄傠偄傠側尵偄曽傪偝傟偰偄傑偡丅椺偊偽乽尷奅旓梡僛儘幮夛乿丅僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偩偲丄儘儃僢僩堦偮攦偆偺偵戝曄側旓梡偑偐偐傞傢偗偱偡丅廬偭偰丄帒杮偺偁傞戝婇嬈偼偳傫偳傫惗嶻惈傪忋偘偰丄帒杮偺彮側偄偲偙傠偼庤嶌嬈偵側傞偺偱惗嶻惈奿嵎偑婲偙傝丄捓嬥奿嵎偑婲偙傝傑偟偨丅嶻嬈妚柦偺晧偺晹暘偱偡丅偟偐偟IoT丄價僢僌僨乕僞丄AI偲偄偆偺偼僨僕僞儖偺悽奅偱偡偐傜丄奆偝傫扤偱傕尷奅旓梡僛儘偱巊偊傞丄嫟桳幮夛偑惗傑傟傑偡丅 丂嬶懱揑偵偼丄偄傠偄傠側尵偄曽傪偝傟偰偄傑偡丅椺偊偽乽尷奅旓梡僛儘幮夛乿丅僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偩偲丄儘儃僢僩堦偮攦偆偺偵戝曄側旓梡偑偐偐傞傢偗偱偡丅廬偭偰丄帒杮偺偁傞戝婇嬈偼偳傫偳傫惗嶻惈傪忋偘偰丄帒杮偺彮側偄偲偙傠偼庤嶌嬈偵側傞偺偱惗嶻惈奿嵎偑婲偙傝丄捓嬥奿嵎偑婲偙傝傑偟偨丅嶻嬈妚柦偺晧偺晹暘偱偡丅偟偐偟IoT丄價僢僌僨乕僞丄AI偲偄偆偺偼僨僕僞儖偺悽奅偱偡偐傜丄奆偝傫扤偱傕尷奅旓梡僛儘偱巊偊傞丄嫟桳幮夛偑惗傑傟傑偡丅

丂偁傞偄偼丄柍懯傪晉偵曄偊傞乽僒乕僉儏儔乕丒僄僐僲儈乕乿偲偄偆尵梩偑偁傝傑偡丅偙傟偼扨偵儕僒僀僋儖傪尵偭偰偄傞偺偱偼偁傝傑偣傫丅椺偊偽丄戝懱丄幵偲偄偆傕偺偼丄惗奤95亾偼挀幵応偱怮偰偄傑偡丅偙傟偼柍懯偱偡丅婛偵僇儕僼僅儖僯傾偁偨傝偱偼丄帪娫戄偟偡傞傾僾儕偑弌偰偄偰丄偳傫偳傫恖偵戄偟偰偄傑偡丅挀幵応偱怮偰偄傞幵偑偍嬥傪壱偄偱偔傟傞偲偄偆丄怴偟偄宱嵪偑惗傑傟偮偮偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂僟儃僗夛媍傪庡嵜偟偰偄傞僔儏儚僽偝傫偲偄偆曽偑丄嶐擭偺崱偛傠弌偝傟偨亀戞巐師嶻嬈妚柦亁偲偄偆杮偱偼丄偄傠偄傠側偙偲偑彂偐傟偰偄傑偡丅椺偊偽2025擭傑偱偵婲偒傞曄壔偲偟偰丄82亾偺妋棪偱丄懱撪杽傔崬傒幃偺実懷揹榖偑巗斕壔偝傟傞偩傠偆偲彂偄偰偄傑偡丅傑偨丄恖岥5枩恖偺搒巗偱怣崋婡偑攑巭偝傟傞丅側偤怣崋婡偑側偔側傞偐偲偄偆偲丄幵幵娫捠怣丄偁傞偄偼幵偲摴楬偑捠怣偟偰偄傞偺偱丄怣崋婡偑梫傜側偔側傞偲偄偆偙偲偱偡丅偙偺傛偆側戝偒側曄壔偑婲偙傝傑偡丅

丂撪妕晎偑巊偭偨尵梩偱丄乽Society5.0乿偲偄偆僐儞僙僾僩偑偁傝傑偡丅戞4師嶻嬈妚柦傪嵟傕忋庤偵尵偄昞偟偰偄傞偺偑丄偙傟偱偼側偄偐偲偄偆婥偑巹偼偟偰偄傑偡丅 丂撪妕晎偑巊偭偨尵梩偱丄乽Society5.0乿偲偄偆僐儞僙僾僩偑偁傝傑偡丅戞4師嶻嬈妚柦傪嵟傕忋庤偵尵偄昞偟偰偄傞偺偑丄偙傟偱偼側偄偐偲偄偆婥偑巹偼偟偰偄傑偡丅

丂Society5.0偲偄偆偺偼丄庪椔幮夛丄擾峩幮夛丄岺嬈壔幮夛丄忣曬幮夛傪宱偰丄崱偑挻僗儅乕僩幮夛偲偄偆偙偲偱丄昁梫側偲偒偵丄昁梫側傕偺偑丄昁梫側恖偵丄昁梫側偩偗採嫙偝傟傞丅偁傜備傞忣曬偑偮側偑傞偙偲偵傛偭偰丄柍懯側傕偺傪惗嶻偟側偔側偭偰偔傞丅廀梫偑暘偐偭偰偄傞偺偱丄偮偔傞曽傕暘偐偭偰偄傞丅慡偰偑偮側偑偭偰偟傑偆偲丄挻僗儅乕僩幮夛偲偄偆怷梾枩徾偺僐儞僺儏乕僥傿儞僌偲偄傢傟偰偄傞悽奅偑惗傑傟偰偔傞偩傠偆偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼懡暘丄屻傎偳偺嬥戲偺傑偪偯偔傝偺傾僀僨傾偲偟偰巊偊傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傑偡丅

丂幚偼偙偙偐傜丄戞4師嶻嬈妚柦偺愭偵堦懱壗偑婲偙傞偐傪丄戝抇梊憐偟偰傒傑偟偨丅偙傟偼巹屄恖偺梊憐偱丄擔嶻帺摦幵傪戙昞偟偨梊憐偱偼側偄偺偱丄婥傪晅偗偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂傑偢丄偙偺巇帠傪偝傟偰偄傞曽偑偄傞偲怽偟栿偁傝傑偣傫偑丄2050擭偵偼僈僜儕儞僗僞儞僪偼堦尙傕偁傝傑偣傫丅師偼柶嫋徹偑側偔側傝傑偡丅2050擭偵偼丄晛捠偺摴楬偱帺暘偑塣揮偡傞偺偼婋尟峴堊偲偝傟偰丄嬛巭偲側傝傑偡丅帺摦塣揮幵偟偐憱傟傑偣傫丅偦傟偼偦偆偱偡丅慡晹僙儞僔儞僌偝傟偰偄傑偡偐傜丄儅僯儏傾儖偱憱傜傟偰偟傑偆偲丄媡偵帠屘偑婲偙傞偺偱嬛巭偝傟傑偡丅

丂偦傟偐傜丄怣崋婡偑側偔側傝傑偡丅慡偰偺幵偑偮側偑偭偰偄偰丄偳偙傪憱偭偰偄傞偐暘偐傞偺偱丄岎嵎揰偵棃偨傜丄憗偄曽傪偦偺傑傑憱傜偣偰丄抶傟偰岎嵎揰偵擖傞曽偼帺摦揑偵巭傑傞丅廬偭偰丄怣崋婡偑偁傝傑偣傫丅

丂偦傟偐傜丄帺壠梡偑側偔側傞偺偱丄帺戭偵帺壠梡偺挀幵応傪帩偮恖偑偄側偔側傝傑偡丅傑偢丄帺暘偱儅僯儏傾儖傪塣揮偱偒側偄傢偗偱偡偐傜丄帺壠梡幵傪帩偮昁梫偑側偄偺偱偡丅偳偆偟偰傕塣揮偟偨偄恖偼丄僒乕僉僢僩偑夝曻偝傟偰丄僒乕僉僢僩偺帺壠梡偱塣揮偡傞丅僒乕僉僢僩梡偺柶嫋徹偑偱偒傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偙傟偑巹偺梊憐偱丄寢峔偄傠偄傠側偲偙傠偱丄妛夛偺恖傕娷傔偰榖偟偰偄傞偺偱偡偑丄崱偺偲偙傠奆偝傫偐傜偁傑傝堎榑偼弌偰偄傑偣傫丅壜擻惈偼憡摉偁傞偲巹偼巚偭偰偄傑偡丅

丂傑偢丄側偤僈僜儕儞僗僞儞僪偑側偔側傞偺偐丅堦偮偼丄擔嶻帺摦幵偱丄10寧偵2戙栚偺儕乕僼傪敪攧偟傑偟偨丅峲懕嫍棧偑400km偱偡丅2022擭傑偱偵峲懕嫍棧600km偺揹婥帺摦幵傪敪攧偡傞偲婛偵敪昞偟偰偄傑偡丅偱偡偐傜丄傎傏僈僜儕儞幵暲傒偵側傝傑偡丅

丂偦偆偼偄偭偰傕僐僗僩偺栤戣偑偁傝傑偡丅偟偐偟偙傟傕丄埑搢揑偵僶僢僥儕乕偺僐僗僩偑壓偑偭偰偒偰丄僄僱儖僊乕枾搙偑偳傫偳傫忋偑偭偰偄傑偡丅崱丄僩儓僞偑姫偒曉偟傪慱偭偰奐敪偝傟偰偄傞慡屌懱宆丄偙偺傛偆側怴偟偄傕偺偑弌偰偒偰丄傎偲傫偳僈僜儕儞幵傪巊傢側偔偰傕揹婥帺摦幵偺曽偑僐僗僩揑偵傕惈擻揑偵傕崅傑偭偰偔傞帪戙偑棃傑偡丅 丂偦偆偼偄偭偰傕僐僗僩偺栤戣偑偁傝傑偡丅偟偐偟偙傟傕丄埑搢揑偵僶僢僥儕乕偺僐僗僩偑壓偑偭偰偒偰丄僄僱儖僊乕枾搙偑偳傫偳傫忋偑偭偰偄傑偡丅崱丄僩儓僞偑姫偒曉偟傪慱偭偰奐敪偝傟偰偄傞慡屌懱宆丄偙偺傛偆側怴偟偄傕偺偑弌偰偒偰丄傎偲傫偳僈僜儕儞幵傪巊傢側偔偰傕揹婥帺摦幵偺曽偑僐僗僩揑偵傕惈擻揑偵傕崅傑偭偰偔傞帪戙偑棃傑偡丅

丂偙偙傑偱棃傞偲偳偆側傞偺偐丅

丂幚偼抧媴偺壏搙忋徃傪2亷枹枮偵偟傑偟傚偆偲丄2擭慜偺COP21偺僷儕崌堄偱寛傔傑偟偨丅IEA偲偄偆崙嵺婡娭偺梊憐偱偼丄抧媴偺壏搙忋徃傪2亷枹枮偵偡傞偵偼丄2000擭偺幵偺CO2偵懳偟偰丄2050擭偵偼90亾尭傜偝側偔偰偼偄偗側偄偺偱偡丅廬偭偰丄椺偊偽2000擭偵擔杮偱暯嬒偺怴幵偺擱旓偼儕僢僞乕14km偖傜偄側偺偱丄媡嶼偡傞偲2050擭偵偼儕僢僞乕140km偺幵傪弌偝側偄偲偄偗側偄偺偱偡丅偙傟偼媄弍尷奅丄僄僱儖僊乕岠棪偐傜偄偭偰柍棟偱偡丅

丂廬偭偰丄昁慠揑偵嵞惗壜擻僄僱儖僊乕傪巊偭偨揹婥帺摦幵偐丄傕偟偔偼悈慺傪巊偭偨擱椏揹抮幵偵側傞傢偗偱偡丅僼儔儞僗傗僀僊儕僗偑僈僜儕儞幵偼懯栚偩偲尵偭偰偄傞偺偱丄2040擭偖傜偄偐傜丄傎傏慡検偑EV偵側傞丅偦偆偡傞偲丄僈僜儕儞僗僞儞僪偑偳傫偳傫側偔側偭偰偔傞偺偱丄曐桳偟偰偄傞幵傕EV偐FCV偵偟側偔偰偼偄偗側偔側偭偰丄2050擭偵偼丄曐桳傕娷傔偰丄慡偰偺崙偱EV偐FCV悇彠偵側傞偲偄偆梊憐傪丄巹偼棫偰偰偄傑偡丅

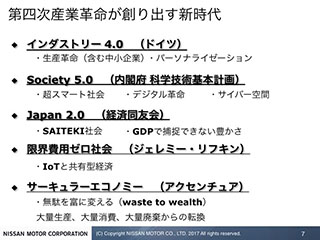

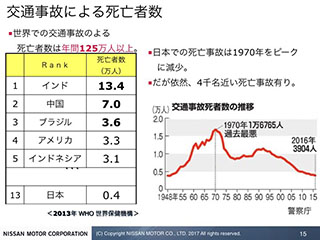

丂崱搙偼帺摦塣揮偱偡丅尰嵼丄岎捠帠屘偱偳傟偖傜偄偺曽偑悽奅拞偱朣偔側偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄125枩恖傕朣偔側偭偰偄傑偡丅擔杮傕傗偭偲4000恖傪愗傟偨偺偱偡偑丄偦偆偼偄偭偰傕擭娫3904恖偺曽偑岎捠帠屘偱朣偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼戝曄側忬懺偱丄傗偼傝帺摦幵偲偄偆偺偼恖乆偺惗妶傪朙偐偵偟丄宱嵪傪敪揥偝偣偰偒偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜娐嫬栤戣偲埨慡栤戣偲偄偆晧偺晹暘傪夝寛偟側偄偲丄帺摦幵嶻嬈帺懱偑帩懕揑側嶻嬈偵側傝傑偣傫丅偙偙偼旕忢偵廳梫側偲偙傠偵側傝傑偡丅 丂崱搙偼帺摦塣揮偱偡丅尰嵼丄岎捠帠屘偱偳傟偖傜偄偺曽偑悽奅拞偱朣偔側偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄125枩恖傕朣偔側偭偰偄傑偡丅擔杮傕傗偭偲4000恖傪愗傟偨偺偱偡偑丄偦偆偼偄偭偰傕擭娫3904恖偺曽偑岎捠帠屘偱朣偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼戝曄側忬懺偱丄傗偼傝帺摦幵偲偄偆偺偼恖乆偺惗妶傪朙偐偵偟丄宱嵪傪敪揥偝偣偰偒偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜娐嫬栤戣偲埨慡栤戣偲偄偆晧偺晹暘傪夝寛偟側偄偲丄帺摦幵嶻嬈帺懱偑帩懕揑側嶻嬈偵側傝傑偣傫丅偙偙偼旕忢偵廳梫側偲偙傠偵側傝傑偡丅

丂偨偩丄帠屘偑壗偱婲偙偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄93亾偑塣揮庤偺偆偭偐傝帠屘側偺偱偡丅偱偡偐傜丄幵傪婔傜埨慡偵偮偔偭偰傕丄傗偼傝恖娫偑塣揮偟偰偄傞尷傝丄幵偱帠屘偼婲偙偭偰偟傑偄傑偡丅偦偆側傞偲丄恖娫偵塣揮偝偣側偗傟偽偄偄丄偦偪傜偺曽偑埨慡偩偲偄偆敪憐偵丄帺摦幵夛幮偼偳傫偳傫側偭偰偒偨傢偗偱偡丅 丂偨偩丄帠屘偑壗偱婲偙偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄93亾偑塣揮庤偺偆偭偐傝帠屘側偺偱偡丅偱偡偐傜丄幵傪婔傜埨慡偵偮偔偭偰傕丄傗偼傝恖娫偑塣揮偟偰偄傞尷傝丄幵偱帠屘偼婲偙偭偰偟傑偄傑偡丅偦偆側傞偲丄恖娫偵塣揮偝偣側偗傟偽偄偄丄偦偪傜偺曽偑埨慡偩偲偄偆敪憐偵丄帺摦幵夛幮偼偳傫偳傫側偭偰偒偨傢偗偱偡丅

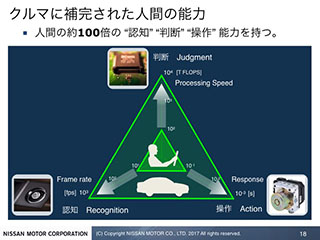

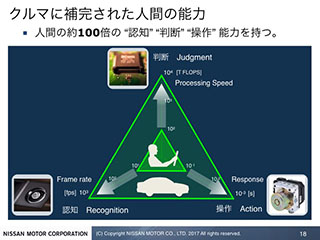

丂側偤埨慡偐偲偄偆偙偲偱偡偑丄幵偼栚偱尒偰丄摢偱敾抐偟偰丄庤偲懌偱塣揮偟偰偄傞傢偗偱偡丅偦傟傪椺偊偽僇儊儔傗儗乕僓乕丄LiDAR側偳偵抲偒姺偊偰偄偔丄偁傞偄偼擼傒偦偺戙傢傝偵CPU傗GPU側偳僐儞僺儏乕僞偵抲偒姺偊偰偄偔丄偦偟偰庤偲懌偺戙傢傝偵儌乕僞乕傾僋僠儏僄乕僞乕偵抲偒姺偊偰偄偔丅

丂偙偆偄偆傕偺偵偡傞偲丄幚偼恖娫偑敾抐偡傞傛傝傕丄100攞懍偄偺偱偡丅

仏仏仏價僨僆忋塮丂奐巒仏仏仏

丂2丄3擔慜偵丄擔嶻偼DeNA偲慻傫偱丄墶昹偺傒側偲傒傜偄偱柍恖偺帺摦塣揮幵傪堦斒偺曽偵奐曻偡傞偲敪昞偟傑偟偨丅4偮偺儗乕僓乕側偳丄偄傠偄傠側僗僉儍儞傗丄8屄偺僇儊儔偑幵拞偵晅偄偰偄偰丄廃傝傪尒側偑傜憱偭偰偄偔偲偄偆忬懺偱偡丅 丂2丄3擔慜偵丄擔嶻偼DeNA偲慻傫偱丄墶昹偺傒側偲傒傜偄偱柍恖偺帺摦塣揮幵傪堦斒偺曽偵奐曻偡傞偲敪昞偟傑偟偨丅4偮偺儗乕僓乕側偳丄偄傠偄傠側僗僉儍儞傗丄8屄偺僇儊儔偑幵拞偵晅偄偰偄偰丄廃傝傪尒側偑傜憱偭偰偄偔偲偄偆忬懺偱偡丅

丂偙傟偼幚嵺偵崅懍摴楬傪憱偭偰偄傞偲偙傠偱偡丅摴岎朄偺娭學偑偁傞偺偱丄寉偔僴儞僪儖傪埇偭偰偄傑偡偑丄婎杮揑偵偼傕偆帺摦偱憱傟傞忬懺偵偼側偭偰偄傑偡丅

丂崱丄恖岺抦擻偵婡夿妛廗傪偝偣傞偨傔偵丄岞摴帋尡傪孞傝曉偟偰偄傞忬懺偱偡丅婡夿妛廗傪偡傟偽偡傞傎偳丄晄應偺帠懺偵旛偊傞偙偲偑偱偒偰丄帠屘偑尭傝傑偡丅姰慡帺摦塣揮偵側傞偲丄帠屘偺愑擟偼婎杮揑偵慡晹帺摦幵夛幮偑晧偆偙偲偵側傞偺偱偡丅塣揮庤偼娭學偁傝傑偣傫丅偙傟偼帺摦幵夛幮偵偲偭偰巰妶栤戣側偺偱丄偁傜備傞晄應偺帠懺偵旛偊偨帺摦塣揮偺幚徹幚尡傪孞傝曉偟偰偄傞偲偄偆忬懺偱偡丅

仏仏仏價僨僆丂忋塮廔椆仏仏仏

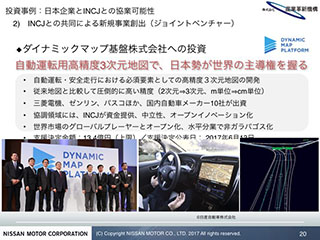

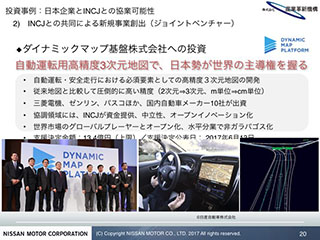

丂帺摦塣揮傪埨慡偵偡傞偨傔偵丄婔偮偐傗傝曽偑偁傝傑偡丅幵帺恎偵儗乕僓乕傗LiDAR側偳傪晅偗偰僙儞僔儞僌偡傞偙偲偲暪偣偰丄抧恾懁傕3師尦偺抧恾傪嶌偭偰偄偒傑偡丅偦傟偵傛偭偰丄恖娫偱偡偲丄偙偺愭偼偳偆側偭偰偄傞偺偩傠偆偲栚偱尒側偑傜峫偊偰偄傞傢偗偱偡偑丄幵偼3D抧恾偑摢偺拞偵擖偭偰偄傞偺偱丄偢偭偲愭傑偱摴偑偳偆側偭偰偄傞偐丄偄偮怣崋偑偁傞偐偑暘偐傞傢偗偱偡丅偙偆偄偆抧恾傪丄巹偑夛挿傪柋傔偰偄傞嶻嬈妚怴婡峔偑搳帒偟偰丄嶰旽揹婡傗帺摦幵儊乕僇乕10幮偲堦弿偵側偭偰嶌偭偰偄傑偡丅

丂3師尦偺抧恾偑偁偭偰丄僙儞僔儞僌偑偁偭偰丄偦傟偐傜屻偵彮偟偍榖偟偟傑偡偑丄偄傢備傞擼傒偦偺晹暘丄敿摫懱偑擖傞偲戝懱幵偑偱偒偰偔傞偲偄偆忬懺偵側傝傑偡丅

丂崱偺擔嶻偺奐敪偺僗僺乕僪偱偡偑丄嫀擭斕攧偟偨僙儗僫偺怴宆僙僟儞偵搵嵹偝傟偨乽僾儘僷僀儘僢僩乿偲偄偆傕偺偼丄扨堦幵慄傪僙儞僔儞僌偟偰偄傑偡丅偙傟偼扨娽僇儊儔偲偄偭偰丄僇儊儔偑堦偮偱嫍棧傪應傝側偑傜憱傝傑偡丅偙偺扨娽僇儊儔偺媄弍偼丄僀僗儔僄儖偺儀儞僠儍乕婇嬈丄Mobileye幮偑奐敪偟偨媄弍偱丄扨娽偱偳偆偟偰嫍棧偑暘偐傞偺偐丄偄傑偩偵巹偼晄巚媍側偺偱偡偑丄幚偼嵟嬤偺僥僗僩偱偼僗僥儗僆偺帺摦僽儗乕僉傛傝傕丄偙偪傜偺曽偑惈擻偑崅偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅 丂崱偺擔嶻偺奐敪偺僗僺乕僪偱偡偑丄嫀擭斕攧偟偨僙儗僫偺怴宆僙僟儞偵搵嵹偝傟偨乽僾儘僷僀儘僢僩乿偲偄偆傕偺偼丄扨堦幵慄傪僙儞僔儞僌偟偰偄傑偡丅偙傟偼扨娽僇儊儔偲偄偭偰丄僇儊儔偑堦偮偱嫍棧傪應傝側偑傜憱傝傑偡丅偙偺扨娽僇儊儔偺媄弍偼丄僀僗儔僄儖偺儀儞僠儍乕婇嬈丄Mobileye幮偑奐敪偟偨媄弍偱丄扨娽偱偳偆偟偰嫍棧偑暘偐傞偺偐丄偄傑偩偵巹偼晄巚媍側偺偱偡偑丄幚偼嵟嬤偺僥僗僩偱偼僗僥儗僆偺帺摦僽儗乕僉傛傝傕丄偙偪傜偺曽偑惈擻偑崅偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂2018擭偵偼暋悢幵慄傪憱傞丄2020擭偵偼堦斒摴偵壓傝偰偔傞偲偄偆奐敪傪恑傔偰丄2022擭傑偱偵偼丄擔嶻偼柍恖偱憱傞幵傪巗斕偡傞偲偄偆弨旛傪丄崱堦惗寽柦傗偭偰偍傝傑偡丅

丂偙傟偑巹偺擇偮栚偺戝抇梊憐偱偡丅偪傚偆偳丄僙儗僫偺僾儘僷僀儘僢僩偲偄偆扨堦幵慄傪偢偭偲憱偭偰偔傟傞丄慜偑巭傑偭偨傜帺暘傕巭傑傞偟丄慜偑摦偒弌偟偨傜帺暘傕摦偒弌偡偲偄偆帺摦塣揮媄弍偼丄儗儀儖2偲屇偽傟傑偡丅僗僥傾儕儞僌丄傾僋僙儖丄僽儗乕僉偺嶰偮偺傕偺偺偆偪丄堦偮偩偗帺摦偩偲丄帺摦僽儗乕僉偱丄儗儀儖1偱偡丅暋悢偑帺摦偱摦偔傕偺傪儗儀儖2偲屇傫偱偄傑偡丅 丂偙傟偑巹偺擇偮栚偺戝抇梊憐偱偡丅偪傚偆偳丄僙儗僫偺僾儘僷僀儘僢僩偲偄偆扨堦幵慄傪偢偭偲憱偭偰偔傟傞丄慜偑巭傑偭偨傜帺暘傕巭傑傞偟丄慜偑摦偒弌偟偨傜帺暘傕摦偒弌偡偲偄偆帺摦塣揮媄弍偼丄儗儀儖2偲屇偽傟傑偡丅僗僥傾儕儞僌丄傾僋僙儖丄僽儗乕僉偺嶰偮偺傕偺偺偆偪丄堦偮偩偗帺摦偩偲丄帺摦僽儗乕僉偱丄儗儀儖1偱偡丅暋悢偑帺摦偱摦偔傕偺傪儗儀儖2偲屇傫偱偄傑偡丅

丂儗儀儖3偼丄婎杮揑偵偼帺摦憱峴偟偰偄偰丄帺摦憱峴拞偺愑擟偼帺摦幵夛幮偑晧偄傑偡丅偨偩偟丄栚偺慜偵尰傟偨傕偺偑壗偐暘偐傜側偄偲偒丄幵偑塣揮庤偵乽懼傢偭偰乿偲尵偄傑偡丅廬偭偰丄塣揮庤偼慜傪尒偰偄側偔偰偼偄偗側偄丅乽懼傢偭偰乿偲尵傢傟偰塣揮庤偑懼傢偭偨屻偼丄塣揮庤偺愑擟偱偡丅偙偺僀儞僞乕僼僃乕僗偑旕忢偵擄偟偔偰丄儗儀儖3偱奆偝傫奐敪偵嬯楯偟偰偄傞偺偱偡偑丄嵟嬤偱尵偆偲丄傾僂僨傿偑A8偲偄偆傕偺偱丄儗儀儖3傪弌偟偨偲偄偆偙偲偱偡丅岞摴傪庤棧偟偱憱傞偙偲偼朄棩忋偱偒側偄偺偱偡偑丄朄棩偑惍旛偝傟傟偽媄弍揑偵偼偦偆側偭偰偔傞偲巚偄傑偡丅2020擭偖傜偄偐傜儗儀儖3偑堦惸偵棃偰丄2025擭偖傜偄偱偼儗儀儖3偑傎偲傫偳偵側傞偱偟傚偆丅

丂幚偼丄帺摦塣揮偵擟偣側偔偰傕丄偦偆偄偆婡擻傪帩偭偰偄傞幵偱偁傟偽丄帺暘偑塣揮偟偰偄偰傕傎偲傫偳帠屘偼婲偙傜側偄偺偱偡丅傾僋僙儖儁僟儖偺摜傒娫堘偄傗丄崅懍摴楬偺媡憱帠屘側偳偼傎偲傫偳側偔側傝傑偡偐傜丄埨慡偺柺偵偍偄偰傕丄偙傟偑晛媦偟偰偒傑偡丅 丂幚偼丄帺摦塣揮偵擟偣側偔偰傕丄偦偆偄偆婡擻傪帩偭偰偄傞幵偱偁傟偽丄帺暘偑塣揮偟偰偄偰傕傎偲傫偳帠屘偼婲偙傜側偄偺偱偡丅傾僋僙儖儁僟儖偺摜傒娫堘偄傗丄崅懍摴楬偺媡憱帠屘側偳偼傎偲傫偳側偔側傝傑偡偐傜丄埨慡偺柺偵偍偄偰傕丄偙傟偑晛媦偟偰偒傑偡丅

丂儗儀儖4偲偄偆偲柍恖偱偡丅塣揮惾偼偁傞偺偱偡偑丄慡偰偺愑擟傪帺摦幵夛幮偑晧偄傑偡丅儗儀儖5偲偄偆偺偼姰慡側柍恖偱偡丅偮傑傝丄塣揮惾偑偁傝傑偣傫丅儘儃僢僩僇乕傗僪儔僀僶乕儗僗僇乕偲偄傢傟傞傕偺偱偡丅

丂廬偭偰丄2050擭偵偼傎偲傫偳偑柍恖偱塣揮偝傟傞傛偆偵側傞丅偙偆側傞偲丄慡偰偺幵偑偮側偑偭偰偄傑偡偐傜丄偮側偑偭偰偄側偄幵偵摴傪憱傜傟傞偲偡偛偔崲偭偰偟傑偆偺偱丄堦斒摴憱峴嬛巭偵側傝傑偡丅

丂偙傟偼巹偺梊憐偱偡偐傜丄偄傠偄傠堎榑偼偁傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偙傟偑帺摦塣揮偺恑壔偱偡丅

丂偙偺傛偆側帪戙偵側傞偲丄儘儃僢僩僞僋僔乕側偳偱丄堏摦帪娫偑桳岠偵巊偊傞傛偆偵側傞丅傾儊儕僇側偳偱偼偙偆偄偆傕偺傪婓朷偡傞恖偑懡偄偱偡丅偦傟偐傜崅楊幰偺曽乆丄柶嫋曉忋偝傟偨曽乆丄偁傞偄偼懱偺晄帺桼側曽乆丄堏摦崲擄幰傗攦偄暔崲擄幰偲偄傢傟傞曽偵丄堏摦偺帺桼傪採嫙偱偒傞偙偲偵側傝傑偡丅 丂偙偺傛偆側帪戙偵側傞偲丄儘儃僢僩僞僋僔乕側偳偱丄堏摦帪娫偑桳岠偵巊偊傞傛偆偵側傞丅傾儊儕僇側偳偱偼偙偆偄偆傕偺傪婓朷偡傞恖偑懡偄偱偡丅偦傟偐傜崅楊幰偺曽乆丄柶嫋曉忋偝傟偨曽乆丄偁傞偄偼懱偺晄帺桼側曽乆丄堏摦崲擄幰傗攦偄暔崲擄幰偲偄傢傟傞曽偵丄堏摦偺帺桼傪採嫙偱偒傞偙偲偵側傝傑偡丅

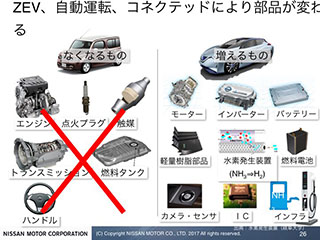

丂偙偆偄偆偙偲偵側偭偰偔傞偲丄偄傠偄傠側傕偺偑曄傢偭偰偒傑偡丅椺偊偽丄偙偙偵偄傜偭偟傖傞曽偱娭傢偭偰偄傞曽偑偍傜傟偨傜丄偦傠偦傠峫偊弌偝傟偨曽偑偄偄偲巚偄傑偡偑丄晹昳偱偄偆偲丄婎杮揑偵撪擱婡娭宯偼丄2040擭埲崀丄傎偲傫偳庴拲偑側偔側偭偰丄揹巕晹昳傗敿摫懱丄僙儞僒乕側偳偵嬈懺傪曄偊偰偄偐側偔偰偼偄偗側偔側傝傑偡丅

丂嵽椏傕偳傫偳傫曄傢偭偰偄偒傑偡丅椺偊偽摴楬側偳傕丄揹婥帺摦幵偺応崌丄晛捠偺僈僜儕儞幵傛傝傕6攞偖傜偄懡偔摵慄傪巊偄傑偡丅偱偡偐傜摵偱偼側偔偰丄摵偐傜傾儖儈傗儅僌僱僔僂儉丄僫僲僠儏乕僽偵懼偊傞側偳丄偙偆偄偆偲偙傠偱傕偄傠偄傠側岺晇偑婲偙偭偰偒傑偡丅

丂偙傟偑嵟嬤榖戣偵側偭偰偄傞丄偄傢備傞Cloud-to-Car偲偄偆傕偺偱偡丅僋儔僂僪偲夛榖偟側偑傜幵偑憱偭偰偔傞偺偱偡丅婎杮揑偵崱偺媄弍偱偼丄岝偺懍搙傛傝傕憗偔捠怣偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅偮傑傝丄抧恾傪尒側偑傜墦偔偱婲偙偭偰偄傞偙偲傪摢偱峫偊偰憱傞暘偵偼僋儔僂僪偱戝忎晇側偺偱偡偑丄巆擮側偑傜栚偺慜偵撍慠壗偐偑尰傟偨偲偒偼丄偄偭偨傫僋儔僂僪傑偱旘傫偱傑偨栠偭偰偒偰敾抐偟偰偄傞偺偱偼娫偵崌傢側偄傢偗偱偡丅廬偭偰丄僄僢僕懁丄幵偺拞偵恖岺抦擻傪抲偄偰偄偔宍偵側傝傑偡丅偙傟偑僄僢僕僐儞僺儏乕僥傿儞僌偲偄傢傟傞傕偺偱偡丅偙傟傜偺偲偙傠偵僐儞僺儏乕僞偑擖傝傑偡偐傜丄儊儌儕傪偨偔偝傫巊偆偙偲偵側傝傑偡丅搶幣儊儌儕偺憟扗愴偑悢僇寧慜榖戣偵側偭偰偄傑偟偨偑丄壗偱偁傫側偵儊儌儕偑悽奅拞偺婇嬈偐傜拲栚偝傟傞偐偲偄偆偲丄幵偵偙偆偄偆傕偺偑偳傫偳傫愊傑傟偰偄偔帪戙偵側偭偰偄偔偐傜偱偡丅

丂偙傟偼愐悜斀幩偲偄傢傟偰偄傑偡偑丄梫偡傞偵擼傒偦傑偱峴偭偰偄傞壣偑側偔斀幩偟側偔偰偼偄偗側偄偲偒偵丄幵偺拞偺晹昳偑帺暘偱敾抐傪偡傞傛偆側丄帺摦塣揮壔媄弍偑恑傫偱偔傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂嵽椏傕偳傫偳傫曄傢傝傑偡丅偳傫偳傫寉検壔偝傟偰偄偔偺偱丄揝偐傜儅儖僠儅僥儕傾儖偲偄偆丄偄傠偄傠側傕偺偺丄崌嬥偱偼側偄慻傒崌傢偣偺儅僥儕傾儖偐傜丄CFRP偺傛偆側傕偺偵曄傢偭偰偄偔偲偄偆偙偲偱丄偙傟傕戝偒偔曄壔偟偰偄偒傑偡丅

丂崱搙偼價僕僱僗偑偳偆曄傢傞偐偱丄偙傟偑傑偨徴寕揑偱偡丅擔嶻偺斕攧夛幮偺曽傕偍傜傟偰彮偟榖偟偵偔偄偺偱偡偑丄廬棃偺傛偆偵儊乕僇乕偑斕攧夛幮偵壍偟偰幵傪攧傞偲偄偆帪戙偑丄偄偢傟側偔側傞偲梊憐偝傟偰偄傑偡丅姰慡偵側偔側傞偲偄偆偲丄崱偺偆偪偵彜攧傪帿傔傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偡偑丄偟偽傜偔偼帩偪傑偡丅 丂崱搙偼價僕僱僗偑偳偆曄傢傞偐偱丄偙傟偑傑偨徴寕揑偱偡丅擔嶻偺斕攧夛幮偺曽傕偍傜傟偰彮偟榖偟偵偔偄偺偱偡偑丄廬棃偺傛偆偵儊乕僇乕偑斕攧夛幮偵壍偟偰幵傪攧傞偲偄偆帪戙偑丄偄偢傟側偔側傞偲梊憐偝傟偰偄傑偡丅姰慡偵側偔側傞偲偄偆偲丄崱偺偆偪偵彜攧傪帿傔傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偡偑丄偟偽傜偔偼帩偪傑偡丅

丂梫偡傞偵壗偑婲偙傞偐偲偄偆偲丄僔僃傾儕儞僌僄僐僲儈乕偵側偭偰丄幵偑屄恖強桳偱偼側偔嫟桳偵側傝傑偡丅偦偆偡傞偲丄僔僃傾儕儞僌傪偟偰偄偔價僕僱僗偺僾儔僢僩僼僅乕儅乕偑弌偰偒傑偡丅僗儅儂偱乽巹偼偄偮丄壗帪偐傜巊偄偨偄乿偲尵偭偨傜丄幵偑帺暘偺栚偺慜偵尰傟偰偔傟傞丅偙偆偄偆偲偙傠偑儊僀儞偺價僕僱僗傪傗傞傛偆偵側偭偰丄傕偟偐偟偨傜帺摦幵夛幮偼偦偺僴乕僪僂僄傾採嫙幰偵側傞丅Apple傗Google丄偳偪傜偐偲偄偆偲Google偵嬤偄傛偆側夛幮偑丄堦惗寽柦僴乕僪僂僄傾傪採嫙偡傞夛幮偱偡丅廬偭偰丄崱丄帺摦幵夛幮偼丄壌偨偪傕傗偼傝偦偪傜懁偵峴偐側偄偲懯栚側偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲傪峫偊偰偄傑偡丅堦曽丄Google傗Apple丄Uber傗僥僗儔側偳偺僔儕僐儞僶儗乕偺婇嬈偼丄偳偆偟偨傜偙偺帺摦幵偺OEM偺恖偨偪偺價僕僱僗傪扗偊傞偐偲偄偆偙偲傪堦惗寽柦峫偊偰偄傞偲偄偆偙偲偱丄崱丄偙偺偳恀傫拞偵偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂崱擔偺梉曽偺媍榑偺傑偪偯偔傝偵傕側傞偲巚偄傑偡偑丄偙偺傛偆偵姰慡帺摦塣揮傪儀乕僗偵偡傞偲丄摴楬傕曄傢偭偰偒傑偡丅婎杮揑偵偼柍恖偱偡偑丄忔傝崀傝偡傞掆幵僗儁乕僗偑偱偒偰摴楬傕曄傢偭偰偔傞偟丄偁傞偄偼婎杮揑偵揹婥帺摦幵側偺偱丄偦偺壓偺摴偼愙怗廩揹偱偳傫偳傫幵偑憱傞丄偮傑傝廩揹傪偟側偔偰傕憱偭偰峴偗傞傛偆偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偙偙偐傜偼巹偺採埬側偺偱偡偑丄偙偆偄偆帪戙偑棃偨偲偒偵丄偄偢傟偵偟偰傕棃傞偺偱偡偐傜丄偍傃偊偰偄偰傕巇曽偑側偄丅傢傟傢傟偲偟偰偼丄偦傟偵偳偆庢傝慻傓傋偒偐偲偄偆偙偲偱偡丅嬥戲偺奆偝傫曽偵丄偤傂丄偙偆偄偆偙偲偱峫偊偰偄偨偩偗傟偽偳偆偐偲偄偆偙偲偱丄偛採尵偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅 丂偙偙偐傜偼巹偺採埬側偺偱偡偑丄偙偆偄偆帪戙偑棃偨偲偒偵丄偄偢傟偵偟偰傕棃傞偺偱偡偐傜丄偍傃偊偰偄偰傕巇曽偑側偄丅傢傟傢傟偲偟偰偼丄偦傟偵偳偆庢傝慻傓傋偒偐偲偄偆偙偲偱偡丅嬥戲偺奆偝傫曽偵丄偤傂丄偙偆偄偆偙偲偱峫偊偰偄偨偩偗傟偽偳偆偐偲偄偆偙偲偱丄偛採尵偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

丂偦傕偦傕擔杮偑悽奅傪惾姫偟偰偄偨1970乣1980擭戙偵偼丄婎杮揑偵恀柺栚偵傕偺偯偔傝傪傗偭偰丄恖偯偔傝傪傗偭偰丄偍傕偰側偟傪偟偰丄偙傟偱彑偰偰偄偨傢偗偱偡丅偲偙傠偑丄巆擮側偑傜丄枅擔偺怴暦偑昞偟偰偄傞傛偆偵丄擔杮婇嬈偼偳傫偳傫奀奜偺婇嬈偵攦廂偝傟偰丄擔杮偱偼僀僲儀乕僔儑儞偑側偐側偐弌偰偙側偔側偭偰偒傑偟偨丅

丂枅擭偺偍惓寧偵丄儔僗儀僈僗偱CES偲偄偆悽奅壠揹尒杮巗偺僀儀儞僩偑偁傞偺偱偡偑丄偐偮偰偼CES偵峴偔偲擔杮偺壠揹偩傜偗偩偭偨偺偑丄崱丄擔杮惢偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅3D僾儕儞僞乕偵偟偰傕丄僶乕僠儍儖儕傾儕僥傿偵偟偰傕丄壒惡擣幆側偳偵偟偰傕丄晹昳偼擔杮惢側偺偱偡偑丄傾僀僨傾丄僐儞僙僾僩偼傎偲傫偳擔杮偱偁傝傑偣傫丅

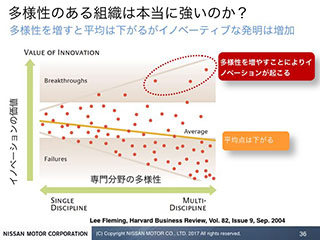

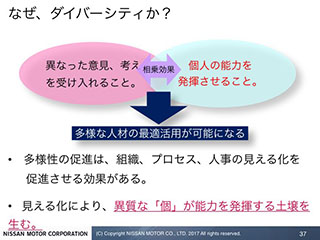

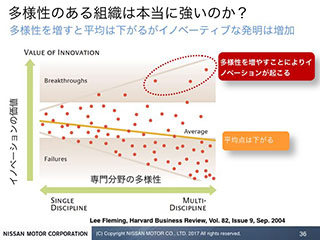

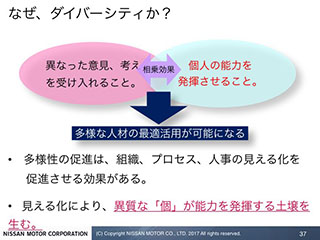

丂側偤偦偆側偭偰偟傑偭偨偺偐丅偙偙傪傢傟傢傟偼曄偊偰偐側偔偰偼偄偗側偄偲偄偆偙偲偱丄巹偑昁偢怽偟忋偘傞堦偮栚偼丄僟僀僶乕僔僥傿偱偡丅傗偼傝擔杮偼丄擔杮恖偩偗偺儌僲僇儖僠儍乕偺崙偱偄偡偓偰偟傑偭偨偑屘偵丄悽奅偐傜庢傝巆偝傟偰偄傑偡丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄懡條惈傪崅傔側偔偰偼偄偗傑偣傫丅

丂側偤懡條惈側偺偐丅梫偼丄儌僲僇儖僠儍乕偲懡條偺偪傚偆偳恀傫拞丄偮傑傝崅搙惉挿偺擔杮偺帪戙偲偄偆偺偼丄摨幙偺擔杮恖偁傞偄偼抝惈偩偗偑擔乆夵慞傪孞傝峀偘偰偄偨偺偱丄幐攕傕側偗傟偽丄偁傞掱搙偄偄暔傪偮偔偭偰悽奅傪惾姫偟偨偺偱偡丅 丂側偤懡條惈側偺偐丅梫偼丄儌僲僇儖僠儍乕偲懡條偺偪傚偆偳恀傫拞丄偮傑傝崅搙惉挿偺擔杮偺帪戙偲偄偆偺偼丄摨幙偺擔杮恖偁傞偄偼抝惈偩偗偑擔乆夵慞傪孞傝峀偘偰偄偨偺偱丄幐攕傕側偗傟偽丄偁傞掱搙偄偄暔傪偮偔偭偰悽奅傪惾姫偟偨偺偱偡丅

丂偟偐偟丄偦傟偩偗偱偼彑偰側偔側偭偰偒偰丄奜崙恖傗堎幙側恖傪擖傟偰偳傫偳傫懡條惈偼峀偑傞偺偱偡偑丄偦偆側傞偲幐攕偑憹偊傞偺偱丄奆偝傫傗傔偰偟傑偆偺偱偡丅偟偐偟丄幚偼崱丄悽奅偺嫞憟偼丄懡條側拞偱惗傑傟傞僽儗乕僋僗儖乕偱恑傫偱偄傞偺偱丄懡條惈傪擔杮偺嫞憟椡偺尨摦椡偵偟偰偄偐側偄偲懯栚偩傠偆偲巹偼巚偭偰偄傑偡丅偱偡偐傜丄偤傂丄嬥戲偺傑偪偯偔傝傕丄懡條側傑偪偯偔傝偲偄偆宍偵偟偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

丂幚偼丄傑偪偯偔傝偱巹偑屄恖揑偵墳墖偟偰偄傞媨忛導偺彈愳挰偼丄恔嵭偱傑偪偑夡柵揑側旐奞傪庴偗傑偟偨丅偦偙偱崱丄抧尦偺曽偲丄偄傢備傞傛偦幰丄庒幰丄偽偐幰偑堦弿偵側偭偰丄旕忢偵柺敀偄傑偪偯偔傝傪傗偭偰偄傑偡丅偱偡偐傜丄偙傟偐傜柧擔偺媍榑偵傕側傞偲巚偆偺偱偡偑丄偤傂丄嬥戲偺旜挘挰偺傑偪偯偔傝側偳傕丄抧尦偺恖偩偗偱偼側偔丄懡條側恖偨偪丄奜偐傜棃偨恖偨偪偺抦宐傕娷傔偰峫偊傜傟傞偲柺敀偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

丂偦偆偄偆懡條側偙偲傪傗偭偰偄傞婇嬈偼側偄偐偲扵偟偰丄嶻嬈妚怴婡峔偱偍晅偒崌偄偺偁傞柧榓岺嬈傪庢傝忋偘偰傒傑偟偨丅偙偺夛幮偼嬥戲偺儀儞僠儍乕婇嬈偱丄桳婡僑儈偐傜僶僀僆儅僗扽壔憰抲傪憿偭偰丄儀僩僫儉傗儌儞僑儖丄働僯傾側偳偲偍巇帠傪偟偰偄傞偲偄偆旕忢偵柺敀偄婇嬈偱偡丅偤傂墳墖偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅

丂擇偮栚偼丄柧傜偐偵僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偱偡丅帺慜庡媊乮僋儘乕僘僪僀僲儀乕僔儑儞乯偺帪戙偼妋幚偵廔傢偭偰偄傑偡丅僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偼娫堘偄側偔嶻姱妛偱偡丅 丂擇偮栚偼丄柧傜偐偵僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偱偡丅帺慜庡媊乮僋儘乕僘僪僀僲儀乕僔儑儞乯偺帪戙偼妋幚偵廔傢偭偰偄傑偡丅僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偼娫堘偄側偔嶻姱妛偱偡丅

丂擔杮偑側偤偙傫側偵掆懾偟偨偐偲偄偆偲丄嶻嬈偲戝妛偲偺楢実偑偁傑傝偵傕埆偄偐傜偱偡丅擔杮偺婇嬈偼丄戝懱擭娫13挍墌偺尋媶奐敪旓傪巊偭偰偄傑偡偑丄擔杮偺戝妛偵巊偭偰偄傞偍嬥偼側傫偲700乣800壄墌偟偐偁傝傑偣傫丅奀奜偲斾傋偰傕慡慠堘偄傑偡丅嶻嬈偲妛栤丄尋媶婡娭偑楢実偟側偄偱丄僀僲儀乕僔儑儞偑婲偙傞傢偗偑側偄偺偱偡丅

丂偪傚偭偲挷傋偰傒偨偺偱偡偑丄幚偼嬥戲岺戝偵僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偺嶻妛楢実僾儔僢僩僼僅乕儉偑偁傞偺傪敪尒偟傑偟偨丅偙偆偄偆庢傝慻傒偑旕忢偵戝帠偩偲偄偆偙偲偱丄偙傟偐傜傕傑偪偯偔傝傪嶻姱妛楢実偱傗偭偰偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅

丂嵟屻偼丄傾儞僩儗僾儗僫乕僔僢僾偱偡丅僒儔儕乕儅儞崻惈傪傗傔偰丄帺暘偱傗偭偰偄偔丅婲嬈壠惛恄偱偡丅

丂擔杮偑壗偱庛偔側偭偨偐傪揟宆揑偵昞偟偰偄傞偺偑丄乽戝妛傪懖嬈偟偨傜偱偒傞尷傝棫攈側戝偒側夛幮偵擖偭偰丄60嵨掕擭傑偱偮偮偑側偔夁偛偡乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅偙偆偄偆恖惗傪擔杮崙柉傒傫側偑傗偭偰偄傞偺偱丄僀僲儀乕僔儑儞偑婲偙傜側偄偺偱偡丅崱擔偼偙偪傜懁偵寢峔僀僲儀乕僔儑儞傪婲偙偡恖偨偪偑暲傫偱偄傑偡偑丄奆偝傫婃挘偭偰傎偟偄偱偡丅 丂擔杮偑壗偱庛偔側偭偨偐傪揟宆揑偵昞偟偰偄傞偺偑丄乽戝妛傪懖嬈偟偨傜偱偒傞尷傝棫攈側戝偒側夛幮偵擖偭偰丄60嵨掕擭傑偱偮偮偑側偔夁偛偡乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅偙偆偄偆恖惗傪擔杮崙柉傒傫側偑傗偭偰偄傞偺偱丄僀僲儀乕僔儑儞偑婲偙傜側偄偺偱偡丅崱擔偼偙偪傜懁偵寢峔僀僲儀乕僔儑儞傪婲偙偡恖偨偪偑暲傫偱偄傑偡偑丄奆偝傫婃挘偭偰傎偟偄偱偡丅

丂婇嬈妶摦巜悢傪尒傞偲丄柧傜偐偵庛偄偱偡丅偦傕偦傕丄彨棃夛幮傪婲嬈偡傞偲巚偭偰偄傞擔杮恖偑偄傑偣傫丅壖偵丄偍巕偝傫偨偪偑乽杔偼廇怑偟側偄偱婲嬈偡傞乿偲尵偭偨傜恊偑媰偄偰巭傔傞擔杮偱偡偐傜丄偙傟傪壗偲偐偟側偄偲偄偗傑偣傫丅

丂奐嬈棪偑5亾偲偄偆偲傫偱傕側偄崙側偺偱偡丅偳傫偳傫帠嬈彸宲偺娭學偱攑嬈偟偰偄傞傢偗偱偡偑丄奐嬈偟偰偄側偄偺偱丄崙慡懱偑尦婥偵側傞傢偗偑偁傝傑偣傫丅傗偼傝偙偙傪壗偲偐偟側偔偰偼偄偗傑偣傫丅

丂偙傟偼丄偁傞恖偑巹偵偔傟偨僗儔僀僪偱丄僔儕僐儞僶儗乕偺彉楍側偺偱偡偑丄寢峔柺敀偄偲巚偄傑偟偨丅乽僠儍儗儞僕偟偰惉岟偟偨恖乿偼僋乕儖丄師偵僋乕儖側偺偑乽僠儍儗儞僕偟偰椙偄幐攕傪偟偨恖乿偱偡丅偦偺師偑乽僠儍儗儞僕偟偰嬸偐側幐攕傪偟偨恖乿丄嵟屻偵乽幐攕傪嫲傟偰僠儍儗儞僕傪偟側偄恖乿偼偔偢偩偲丅堦斣戝帠偩偲巚偭偰偄傞偺偼丄幐攕傪懜廳偡傞暥壔偲偄偆晹暘偩傠偆偲丅偙傟偑擔杮偼傕偺偡偛偔庛偄偲巚偭偰偄傑偡丅擔杮傕偙偆偄偆敪憐偵揮姺偟偰偄偐側偄偲偄偗傑偣傫丅偲偵偐偔擔杮慡懱偑儕僗僋傪庢偭偰僠儍儗儞僕偟側偄崙偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄彮側偔偲傕嬥戲偼幐攕傪嫲傟偢偵僠儍儗儞僕偡傞抧堟偱偁偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅 丂偙傟偼丄偁傞恖偑巹偵偔傟偨僗儔僀僪偱丄僔儕僐儞僶儗乕偺彉楍側偺偱偡偑丄寢峔柺敀偄偲巚偄傑偟偨丅乽僠儍儗儞僕偟偰惉岟偟偨恖乿偼僋乕儖丄師偵僋乕儖側偺偑乽僠儍儗儞僕偟偰椙偄幐攕傪偟偨恖乿偱偡丅偦偺師偑乽僠儍儗儞僕偟偰嬸偐側幐攕傪偟偨恖乿丄嵟屻偵乽幐攕傪嫲傟偰僠儍儗儞僕傪偟側偄恖乿偼偔偢偩偲丅堦斣戝帠偩偲巚偭偰偄傞偺偼丄幐攕傪懜廳偡傞暥壔偲偄偆晹暘偩傠偆偲丅偙傟偑擔杮偼傕偺偡偛偔庛偄偲巚偭偰偄傑偡丅擔杮傕偙偆偄偆敪憐偵揮姺偟偰偄偐側偄偲偄偗傑偣傫丅偲偵偐偔擔杮慡懱偑儕僗僋傪庢偭偰僠儍儗儞僕偟側偄崙偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄彮側偔偲傕嬥戲偼幐攕傪嫲傟偢偵僠儍儗儞僕偡傞抧堟偱偁偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅

丂偁偺丄傾僢僾儖偺憂嬈幰僗僥傿乕僽丒僕儑僽僘傕夁嫀偵偼幐攕偟傑偟偨丅

丂師偼斕攧夛幮偺AI偱偡丅偍揦偺忋偵3丄4屄偺僇儊儔傪晅偗偰丄揦堳偺摦偒傗彜昳偺暲傋曽丄偍媞偝傑偺摦偒傪偢偭偲夋憸偱嶣偭偰價僢僌僨乕僞壔偟偰丄偦傟傪AI偱暘愅偟丄彜昳傪偙偆暲傋偨傜丄偁傞偄偼揦堳偑偙偆摦偄偨傜攧傝忋偘偑憹偊傞偲偄偆偙偲傪僐儞僒儖偟偰偄傑偡丅偙傟偼擔杮偱桳柤側ABEJA偲偄偆夛幮偱偡丅

丂嵟屻偼搶嫗偺儀儞僠儍乕側偺偱偡偑丄崅抦偵恖岺抦擻偺奐敪僙儞僞乕傪帩偭偰傗偭偰偄傞夛幮偱偡丅庴晅偺憢岥傪丄恖偱偼側偔夋柺偑傗偭偰偄偰丄夋柺偲懳榖偟側偑傜斕攧偟偰偔傟傞偲偄偆傕偺偱偡丅

丂偙偺傛偆側宍偱丄偳傫偳傫AI偑憹偊偰偄傑偡丅嶻嬈妚怴婡峔偼丄偍偐偘偝傑偱丄摿偵怴偟偄戞4師嶻嬈妚柦傪丄拞彫婇嬈傗丄惗嶻惈偺掅偄擾嬈側偳丄偦偆偄偆偲偙傠偺偍栶偵棫偰側偄偐偲偄偆偙偲偱搳帒偟偰偄傑偡丅 丂偙偺傛偆側宍偱丄偳傫偳傫AI偑憹偊偰偄傑偡丅嶻嬈妚怴婡峔偼丄偍偐偘偝傑偱丄摿偵怴偟偄戞4師嶻嬈妚柦傪丄拞彫婇嬈傗丄惗嶻惈偺掅偄擾嬈側偳丄偦偆偄偆偲偙傠偺偍栶偵棫偰側偄偐偲偄偆偙偲偱搳帒偟偰偄傑偡丅

丂擔杮偺婇嬈偲庛傒偲偄偆偙偲偱丄懡條惈傪娷傫偱丄僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偱傾儞僩儗僾儗僫乕僔僢僾傪崅傔傞偙偲偵傛偭偰丄尦婥側嬥戲偵偟偰偄偨偩偗傟偽偲偄偆偙偲偱丄巹偺島墘傪廔傢傜偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅偳偆傕偛惔挳偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨乮攺庤乯丅

乮媨揷乯丂偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅慺惏傜偟偄僾儗僛儞僥乕僔儑儞偱偟偨丅暦偒擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅崱偡偖偁偁偄偆枹棃偑丄柧擔棃偰偔傟側偄偐偲偄偆姶偠偑偟傑偟偨丅

丂崱擔偺僐儊儞僥乕僞乕偲偟偰丄敿揷偝傫丄崱偩偄傇巋寖揑側偍榖傪捀偄偨偲巚偆偺偱偡偑丄偤傂丄傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅

乮敿揷乯丂帺摦塣揮偐傜丄擔杮偺嶻嬈偺偙傟偐偲偄偆暆峀偄宍偱偺偛島墘偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

丂僐儊儞僥乕僞乕偲偄偆傛傝傕幙栤偱偡偑丄帺摦塣揮偲偄偆偙偲偱丄崱偺儗儀儖偱傕傗傟傞帺摦塣揮偼寢峔懡偄偲巚偄傑偡丅

丂Uber偺傛偆側巊偄曽傪偟偰丄棃傞幵偼僞僋僔乕偲僶僗偺娫偲偄偆偐丄儚僑儞幵偺傛偆側宍偱丄椺偊偽旕忢偵尷傜傟偨嬻娫丅嬥戲側偳傕峹奜偵戝婯柾側抍抧偑偁偭偰4000恖偖傜偄偄傞偺偱偡偑丄抍抧偺拞偵偼岞嫟揑側岎捠栐偑堦偮傕側偄偲偄偆偙偲偱丄傗偼傝榁恖偺曽偑丄攦偄暔側偳偄傠偄傠側偙偲偱崲偭偰偄偰丄偦偙偐傜嫀偭偰偄偔傛偆側忬嫷偑婲偙偭偰偄傞傢偗偱偡丅偦偆偄偭偨暵嬻娫偺拞丄僆儞僨儅儞僪偱屇傫偱丄抍抧偺偦偽偵偁傞僶僗僗僩僢僾傗墂丄傑偨偼昦堾傑偱峴偔側偳丄偦偆偄偆傕偺偱偁傟偽丄崱偺僥僋僲儘僕乕偱傕廫暘壜擻偩偲巚偄傑偡丅偦傟傪幚尰偡傞偵摉偨偭偰旕忢偵偄傠偄傠側婯惂側偳偑偁傞偲巚偆偺偱偡偑丄擔杮偺婯惂娚榓偲偄偆偐丄壗偐僱僢僋偵側偭偰偄傞偙偲偑偁傟偽嫵偊偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅

乮巙夑乯丂帺摦塣揮偲偄偆偲丄壗偲側偔偍庰傪堸傫偱塣揮偱偒偨傝丄柍恖偱塣揮偱偒偨傝偱偄偄側偲偄偆姶偠側偺偱偡偑丄昁慠揑偵岎捠帠屘傪尭傜偟偰偄偔偲偄偆偺偲丄堏摦崲擄幰丄摿偵崅楊偵側偭偰柶嫋曉忋偟偰側偐側偐堏摦偑偱偒側偄曽乆傪彆偗偰偄偔偲偄偆偙偲偱丄乽擔杮嵞嫽愴棯乿乽枹棃搳帒夛媍乿偲偄偆憤棟偑捈愙媍挿傪傗偭偰偄傞夛媍偺拞偱傕丄偙偺帺摦塣揮傪崙偺惌嶔偲偟偰愊嬌揑偵傗偭偰偄偙偆偲寛傔傜傟偰偄傑偡丅幚偼丄傢傟傢傟儊乕僇乕偺曽偑偁偍傜傟傞偖傜偄丄偙偺暘栰偵偍偄偰崙偼恑傫偱偄傑偡丅

丂偱偡偐傜丄偦偆偄偆堄枴偱尵偆偲丄偁傑傝擄偟偄偙偲偐傜擖傜偢偵丄僾儔僋僥傿僇儖偵丄幚尰壜擻側偲偙傠偐傜擖傞丅崱傑偝偵尵傢傟偨傛偆偵丄椺偊偽慡晹帺摦塣揮偺丄塣揮庤偑偄側偄幵偺憱峴傪擣傔傠偲偄偆偲僴乕僪儖偑崅偄偱偡偑丄堏摦偺庤抜偺側偄廤棊丄偁傞偄偼堏摦偺庤抜偺偨傔偵帺帯懱偑夘岇僶僗傗夘岇僞僋僔乕傪弌偟偰惻嬥傪巊偭偰偄傞偲偙傠偼丄惻嬥偺愡栺偑偱偒傞偟丄偦偺曈偵偍傜傟傞曽乆偑堏摦偱偒傞偙偲偵側傞傢偗偱偡丅

丂嵟弶偼A抧揰偲B抧揰傪寛傔偰丄偦偙偺抧恾傪偟偭偐傝僙僢僩偟偰丄偦偺娫偼敀慄傪堷偄偰堏摦偱偒傞傛偆偵偟偰偟傑偊偽丄崙偺嫋壜傕偦偺娫偩偗偩偭偨傜偄偄偲偄偆偙偲偵側偭偰傗傝傗偡偄偲巚偆偺偱偡丅僗僋乕儖僝乕儞偑嬤偔偵側偄偲偐丄偄傠偄傠側偙偲傪峫椂偟偰丄塣揮庤側偟偺儘儃僢僩僞僋僔乕偱傕偄偄偲偄偆揰偲揰傪憹傗偟偰偄偭偰丄彊乆偵柺偵偟偰偄偔傛偆側傾僾儘乕僠偑偄偄偲巚偄傑偡丅

丂寢峔巹偺姶偠偲偟偰丄婯惂娚榓偵偮偄偰偼丄崙偑愊嬌揑偵傗偭偰偔傟偰偄傞偺偱丄傢傟傢傟帺摦幵儊乕僇乕懁偼僾儔僋僥傿僇儖側採埬傪偝偣偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅愭傎偳尵偄傑偟偨DeNA偲偺僾儘僕僃僋僩傕丄幚偼偦偆偄偆慱偄側偺偱偡丅偁傞抧揰偲偁傞抧揰偩偗偼帺摦塣揮偱嫋壜傪捀偄偰傗偭偰傒傛偆偲偄偆偺偑丄棃擭3寧偐傜巒傑傝傑偡丅偦偆偄偆傾僾儘乕僠偑戝帠偩偲巚偄傑偡丅

乮敿揷乯丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅偦偆偡傞偲丄傕偺偡偛偔崅媺側幵偱側偔偰傕丄偟偄偰偄偊偽僑儖僼僇乕僩偺傛偆側揹婥帺摦幵揑側傕偺偱丄AI揑偵帺憱偱偒傟偽丄偁傑傝僐僗僩傪偐偗偢偵幚尰偱偒傞壜擻惈傕偁傞偲偄偆偙偲偱偡偹丅

乮巙夑乯丂偁傝傑偡丅偙傟傕幚徹幚尡偱傗偭偰偄傑偡丅椺偊偽岺応偺拞偱丄壓偵慄傪堷偄偰偦偺忋傪揱偭偰憱偭偰偄傞AGV偑偁傝傑偡丅偁傟偱A抧揰丄B抧揰傪偮側偛偆偲偄偆幚徹幚尡傕偝傟偰偄傑偡丅尰幚揑側夝傪堦偮偢偮峀偘偰偄偔偺偑偄偄偐偲巚偄傑偡丅

丂擔杮偑崅楊壔幮夛偵側偭偰偒偰偄傞丄恖岥尭彮偩偲偄傢傟偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偼傑偝偵帺摦塣揮側偳偱偼媡庤偵庢傟傞傢偗偱偡丅梫偡傞偵丄崅楊壔幮夛偱偁傞偑屘偵僞僋僔乕嬈奅傕恖庤晄懌偱擸傑傟偰偄傞傢偗偱偡偐傜丄儘儃僢僩僞僋僔乕偑憹偊偰傕偦傟傎偳戝偒側幮夛栤戣偵側傜側偄丅媡晽傪媡庤偵庢偭偰丄偙偆偄偆媄弍傪偳傫偳傫晛媦偝偣傞偲偄偆偙偲偑戝帠偱偼側偄偐偲丄巹偼巚偄傑偡丅

乮敿揷乯丂偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

乮媨揷乯丂懠偵幙栤偟偨偄曽傕寢峔偄傜偭偟傖傞偲巚偄傑偡偑丄壗偐偁傞曽偼嫇庤傪偟偰偄偨偩偗傞偲丅僼儘傾偺曽偱傕偄偄偱偡丅偣偭偐偔偺婡夛側偺偱丅偳偆偧丅

乮Q1乯丂偲偰傕柺敀偐偭偨偱偡丅

乮巙夑乯丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

乮Q1乯丂帺摦幵夛幮偵偲偭偰傕婋婡偱偡傛偹丅偦傟偱丄僔僗僥儉傪嵟弶偵奐敪偟偨偲偙傠偼慡晹庢偭偰偟傑偄傑偡傛偹丅偦偆側傞偲丄偄偒側傝崙偛偲偺扨埵偱僔僗僥儉偑曄傢偭偰偔傞偺偐丄偁傞偄偼EU偁偨傝偩偲EU婎弨偑偱偒偰偄偔偺偐丅偦偺偁偨傝偺尒捠偟偼偳偆側偺偱偟傚偆偐丅

乮巙夑乯丂偍偭偟傖傞偲偍傝丄偄傢備傞昗弨壔嫞憟偱偼丄偄偮傕擔杮偼晧偗偰偄偨偺偱偡丅媄弍揑偵偼擔杮偑奐敪偡傞偺偩偗傟偳傕丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偵側傞偲丄儓乕儘僢僷丄傾儊儕僇偺僗僞儞僟乕僪偵晧偗偰偒偨偲偄偆姶偠偱偡丅偦傟偱擔杮偼僈儔僷僑僗偵側偭偰丄寢壥揑偵悽奅巗応傪庢傟偢偵晧偗偰偄偔偲偄偆偺偑丄偄偮傕偺僷僞乕儞側傢偗偱偡丅

丂崱夞丄岾塣側偙偲偵丄帺摦塣揮偵偮偄偰偼丄崙楢偑拞怱偵側偭偰昗弨壔偺嶌嬈傪偟偰偄傑偡丅幚偼偙傟偼傢傟傢傟偑憐憸偟偰偄傞傛傝傕恑傫偱偄傑偡丅愭傎偳尵偄傑偟偨儗儀儖1乣5側偳傕丄幚偼崙偵傛偭偰婎弨偑庒姳堘偆偺偱偡偑丄婎杮揑偵偼偦傟傕崌傢偝傟偰偒偰偄傑偡丅摿偵幵偼恖偺柦偵娭傢偭偰偄傞偺偱丄偁傑傝婎弨嫞憟傪傗傞偺偱偼側偔丄傗偼傝婎杮揑偵偼岎捠帠屘傪側偔偡丄恖偺柦傪戝愗偵偡傞偙偲傪娽栚偵偟偰丄悽奅偑嫤挷偡傋偒椞堟偩偲巹偼巚偭偰偄傞偺偱丄崙楢傪拞怱偵偦偆偄偆摦偒偑恑傫偱偄傞偐傜偄偄偺偐側偲偄偆婥偑偟傑偡丅偙偲揹婥帺摦幵丄帺摦塣揮偵娭偟偰偼丄擔杮偑摨偠摴偵偼傑傜側偄傛偆偵偟側偗傟偽偄偗傑偣傫丅

丂偙傟傕擔杮偩偗偵側偭偰偄傞偺偱偡偑丄巹偼幚偼揹婥帺摦幵偺媫懍廩揹婍丄CHAdeMO偺夛挿傪傑偩傗偭偰偄傑偡丅偱傕丄偙傟偼婃挘偭偰偄偰丄幚偼悽奅偺僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偵側傝偮偮偁傞偺偱偡丅偱偡偐傜丄偩傫偩傫擔杮恖傕尗偔側偭偰偒偨偺偱丄嵟弶偐傜昗弨壔傪擮摢偵抲偒側偑傜媄弍奐敪偑偱偒傟偽丄擔杮偩偗偺傕偺偵側傜側偔偰偄偄偺偐側偲偄偆婥偼偟傑偡丅傛傠偟偄偱偡偐丅

乮Q2乯丂帺摦塣揮偺榖偽偐傝偱嫲弅偱偡偑丄傕偟杮摉偵偒偪傫偲帺摦塣揮壔偝傟傟偽丄摴楬偺幵慄偼偦偆偨偔偝傫梫傜側偄傛偆偵巚偄傑偡丅偦偆偄偆偙偲偼摴楬偺曽偱丄椺偊偽崙搚岎捠徣側偳丄偮偔傞曽偺恖偨偪傕擖偭偰丄壗偐偄傠偄傠側偙偲傪尋媶偝傟偰偍傜傟傞偺偱偟傚偆偐丅

乮巙夑乯丂偼偄丄傗偭偰偄傑偡丅摿偵崅懍摴楬偱偼丄嵟弶偐傜慡晹偮側偑傞傢偗偵偄偐側偄偺偱丄椺偊偽戝宆僩儔僢僋偺戉楍憱峴偲偄偆傕偺偑偁傝傑偡丅戝宆僩儔僢僋偺塣揮庤傕恖庤晄懌偱戝曄側偺偱丄愭摢偺僩儔僢僋偩偗塣揮庤偑偄偰丄屻傠偺塣揮庤偼怮偰偄偰偄偄偲偄偆傕偺偱丄偦偺戉楍憱峴傪擣傔傞偲偄偆専摙傪丄崙岎徣偲傕堦弿偵側偭偰傗偭偰偄傑偡丅偙傟偼丄恖庤晄懌懳嶔偲丄偲偵偐偔埨慡懳嶔偲丄偦傟偐傜廰懾梊杊偱偡丅偙傟偼廰懾偑婲偙傜側偄偺偱旕忢偵偄偄偙偲偱偡丅偦偆偄偆偙偲傪堦弿偵側偭偰傗偭偰偄傑偡丅

丂偱偡偺偱丄椺偊偽彨棃揑偵尵偆偲丄帺摦塣揮婡擻傪帩偭偨僩儔僢僋丄忔梡幵偺幵慄偑偱偒傞丅偦偺偲偒偵偼丄幵椉娫捠怣偲偄偆偺偱偡偑丄ITS僗億僢僩偑晅偄偰偄偰丄摴楬偲幵偑捠怣偟側偑傜丄偦偺幵慄偩偗憱偭偰偄偔偙偲偵側偭偰偔傞偲巚偄傑偡丅嵟廔揑偵偦偆偄偆偺偑憹偊偰偔傞偲丄偦偆偄偆幵慄傕憹偊偰偒偰丄傒傫側偑偮側偑偭偨幵偵側傞偲丄崱搙偼廰懾偑側偔側傝傑偡丅寢嬊丄慡偔揹幵偲摨偠偵側偭偰偄偒傑偡丅傕偺偡偛偔抁偄幵娫嫍棧偱丄偩乕偭偲傒傫側偑堏摦偟偰偄偔偲偄偆丅偙傟傪摴楬丒幵偲偄偆偺偐偲偄偆丅

丂搶嫗偺曽偼暘偐傞偺偱偡偑丄怴嫶偵柍恖揹幵偺乽備傝偐傕傔乿偑偁傞偺偱偡偑丄僆儞僨儅儞僪乽備傝偐傕傔乿偵側傞偺偱偼側偄偐丅帺暘偺栚偺慜偵乽備傝偐傕傔乿偑尰傟傞偲偄偆偙偲偱偡丅帪娫偱憱偭偰偄傞偺偱偼側偔偰廀梫偵崌傢偣偰憱偭偰偄傞傛偆側丄乽備傝偐傕傔乿偼儗乕儖偺忋傪憱偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄摴楬偺忋傕偦偆偄偆宍偵側偭偰偔傞偱偟傚偆丅偩偄傇愭偩偲偼巚偄傑偡偑丅

乮媨揷乯丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅傑偩傑偩偄傠偄傠偍榖傪偍暦偒偟偨偄偲巚偆偺偱偡偑丄崱擔偼杮摉偵慺惏傜偟偄偍榖傪暦偐偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅巙夑條丄偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

乮巙夑乯丂偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨乮攺庤乯丅

|

乮巙夑乯丂奆偝傫丄偙傫偵偪偼丅擔嶻帺摦幵偺巙夑偱偛偞偄傑偡丅

乮巙夑乯丂奆偝傫丄偙傫偵偪偼丅擔嶻帺摦幵偺巙夑偱偛偞偄傑偡丅 丂偪傚偆偳僇乕儖丒儀儞僣偲僟僀儉儔乕偑幵傪偮偔偭偨偺偑1886擭偱偡偐傜丄攏偐傜僈僜儕儞僄儞僕儞偵側偭偰丄攏幵偑儚僑儞幵偵側偭偰偐傜丄偪傚偆偳131擭偺楌巎偑偁傝傑偡丅

丂偪傚偆偳僇乕儖丒儀儞僣偲僟僀儉儔乕偑幵傪偮偔偭偨偺偑1886擭偱偡偐傜丄攏偐傜僈僜儕儞僄儞僕儞偵側偭偰丄攏幵偑儚僑儞幵偵側偭偰偐傜丄偪傚偆偳131擭偺楌巎偑偁傝傑偡丅 丂幵偺儌價儕僥傿偺怴偟偄摦偒傪昞尰偡傞尵梩偲偟偰丄傛偔巊傢傟傞尵梩偑乽CASE乿偱偡丅偱偡丅僟僀儉儔乕偺CEO偑嵟弶偵巊偭偰丄寢峔奆偝傫偑巊偆傛偆偵側偭偨偺偱偡偑丄嵟弶偺C偼Connected乮僐僱僋僥僢僪乯偺C偱偡丅崱丄奆偝傫偑巊傢傟偰偄傞幵偼丄幚偼偙偺僀儞僞乕僱僢僩偺帪戙偱傕丄傎偲傫偳偮側偑偭偰偄傑偣傫丅奆偝傫偑尒傜傟偰偄傞抧恾傕丄攦偭偨偲偒偺屆偄抧恾偱憱偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偐傜嫲傜偔娫堘偄側偔僀儞僞乕僱僢僩偲摨帪愙懕偟側偑傜丄怴偟偄忣曬偑偳傫偳傫幵偵擖偭偰偔傞丄偦偆偄偆帪戙偵側傞偱偟傚偆丅

丂幵偺儌價儕僥傿偺怴偟偄摦偒傪昞尰偡傞尵梩偲偟偰丄傛偔巊傢傟傞尵梩偑乽CASE乿偱偡丅偱偡丅僟僀儉儔乕偺CEO偑嵟弶偵巊偭偰丄寢峔奆偝傫偑巊偆傛偆偵側偭偨偺偱偡偑丄嵟弶偺C偼Connected乮僐僱僋僥僢僪乯偺C偱偡丅崱丄奆偝傫偑巊傢傟偰偄傞幵偼丄幚偼偙偺僀儞僞乕僱僢僩偺帪戙偱傕丄傎偲傫偳偮側偑偭偰偄傑偣傫丅奆偝傫偑尒傜傟偰偄傞抧恾傕丄攦偭偨偲偒偺屆偄抧恾偱憱偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偐傜嫲傜偔娫堘偄側偔僀儞僞乕僱僢僩偲摨帪愙懕偟側偑傜丄怴偟偄忣曬偑偳傫偳傫幵偵擖偭偰偔傞丄偦偆偄偆帪戙偵側傞偱偟傚偆丅 丂夁嫀偺戞1師偐傜戞3師傑偱嶻嬈妚柦傪尒傞偲丄戞1師偱偼1908擭偵T宆僼僅乕僪偑僨僩儘僀僩偱検嶻偝傟傑偟偨丅幚偼1908擭偵惗傑傟偨帺摦幵夛幮偺戝検惗嶻儔僀儞偲偄偆傕偺傕丄偁傑傝曄傢偭偰偄側偄偺偱偡丅偦傟偑戞3師嶻嬈妚柦偱僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偵側傝傑偡丅偪傚偆偳巹偑擔嶻偵擖傞10擭偖傜偄慜偵婲偙偭偰丄擔嶻偺嵗娫岺応偱傕儘儃僢僩偑巊傢傟傞傛偆偵側傝丄儘儃僢僩偵儌儌僄偪傖傫傗僕儏儞僐偪傖傫偲偄偆柤慜偑晅偄偰偄傑偟偨丅

丂夁嫀偺戞1師偐傜戞3師傑偱嶻嬈妚柦傪尒傞偲丄戞1師偱偼1908擭偵T宆僼僅乕僪偑僨僩儘僀僩偱検嶻偝傟傑偟偨丅幚偼1908擭偵惗傑傟偨帺摦幵夛幮偺戝検惗嶻儔僀儞偲偄偆傕偺傕丄偁傑傝曄傢偭偰偄側偄偺偱偡丅偦傟偑戞3師嶻嬈妚柦偱僼傽僋僩儕乕僆乕僩儊乕僔儑儞偵側傝傑偡丅偪傚偆偳巹偑擔嶻偵擖傞10擭偖傜偄慜偵婲偙偭偰丄擔嶻偺嵗娫岺応偱傕儘儃僢僩偑巊傢傟傞傛偆偵側傝丄儘儃僢僩偵儌儌僄偪傖傫傗僕儏儞僐偪傖傫偲偄偆柤慜偑晅偄偰偄傑偟偨丅 丂撪妕晎偑巊偭偨尵梩偱丄乽Society5.0乿偲偄偆僐儞僙僾僩偑偁傝傑偡丅戞4師嶻嬈妚柦傪嵟傕忋庤偵尵偄昞偟偰偄傞偺偑丄偙傟偱偼側偄偐偲偄偆婥偑巹偼偟偰偄傑偡丅

丂撪妕晎偑巊偭偨尵梩偱丄乽Society5.0乿偲偄偆僐儞僙僾僩偑偁傝傑偡丅戞4師嶻嬈妚柦傪嵟傕忋庤偵尵偄昞偟偰偄傞偺偑丄偙傟偱偼側偄偐偲偄偆婥偑巹偼偟偰偄傑偡丅 丂偦偆偼偄偭偰傕僐僗僩偺栤戣偑偁傝傑偡丅偟偐偟偙傟傕丄埑搢揑偵僶僢僥儕乕偺僐僗僩偑壓偑偭偰偒偰丄僄僱儖僊乕枾搙偑偳傫偳傫忋偑偭偰偄傑偡丅崱丄僩儓僞偑姫偒曉偟傪慱偭偰奐敪偝傟偰偄傞慡屌懱宆丄偙偺傛偆側怴偟偄傕偺偑弌偰偒偰丄傎偲傫偳僈僜儕儞幵傪巊傢側偔偰傕揹婥帺摦幵偺曽偑僐僗僩揑偵傕惈擻揑偵傕崅傑偭偰偔傞帪戙偑棃傑偡丅

丂偦偆偼偄偭偰傕僐僗僩偺栤戣偑偁傝傑偡丅偟偐偟偙傟傕丄埑搢揑偵僶僢僥儕乕偺僐僗僩偑壓偑偭偰偒偰丄僄僱儖僊乕枾搙偑偳傫偳傫忋偑偭偰偄傑偡丅崱丄僩儓僞偑姫偒曉偟傪慱偭偰奐敪偝傟偰偄傞慡屌懱宆丄偙偺傛偆側怴偟偄傕偺偑弌偰偒偰丄傎偲傫偳僈僜儕儞幵傪巊傢側偔偰傕揹婥帺摦幵偺曽偑僐僗僩揑偵傕惈擻揑偵傕崅傑偭偰偔傞帪戙偑棃傑偡丅 丂崱搙偼帺摦塣揮偱偡丅尰嵼丄岎捠帠屘偱偳傟偖傜偄偺曽偑悽奅拞偱朣偔側偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄125枩恖傕朣偔側偭偰偄傑偡丅擔杮傕傗偭偲4000恖傪愗傟偨偺偱偡偑丄偦偆偼偄偭偰傕擭娫3904恖偺曽偑岎捠帠屘偱朣偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼戝曄側忬懺偱丄傗偼傝帺摦幵偲偄偆偺偼恖乆偺惗妶傪朙偐偵偟丄宱嵪傪敪揥偝偣偰偒偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜娐嫬栤戣偲埨慡栤戣偲偄偆晧偺晹暘傪夝寛偟側偄偲丄帺摦幵嶻嬈帺懱偑帩懕揑側嶻嬈偵側傝傑偣傫丅偙偙偼旕忢偵廳梫側偲偙傠偵側傝傑偡丅

丂崱搙偼帺摦塣揮偱偡丅尰嵼丄岎捠帠屘偱偳傟偖傜偄偺曽偑悽奅拞偱朣偔側偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄125枩恖傕朣偔側偭偰偄傑偡丅擔杮傕傗偭偲4000恖傪愗傟偨偺偱偡偑丄偦偆偼偄偭偰傕擭娫3904恖偺曽偑岎捠帠屘偱朣偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼戝曄側忬懺偱丄傗偼傝帺摦幵偲偄偆偺偼恖乆偺惗妶傪朙偐偵偟丄宱嵪傪敪揥偝偣偰偒偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜娐嫬栤戣偲埨慡栤戣偲偄偆晧偺晹暘傪夝寛偟側偄偲丄帺摦幵嶻嬈帺懱偑帩懕揑側嶻嬈偵側傝傑偣傫丅偙偙偼旕忢偵廳梫側偲偙傠偵側傝傑偡丅 丂偨偩丄帠屘偑壗偱婲偙偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄93亾偑塣揮庤偺偆偭偐傝帠屘側偺偱偡丅偱偡偐傜丄幵傪婔傜埨慡偵偮偔偭偰傕丄傗偼傝恖娫偑塣揮偟偰偄傞尷傝丄幵偱帠屘偼婲偙偭偰偟傑偄傑偡丅偦偆側傞偲丄恖娫偵塣揮偝偣側偗傟偽偄偄丄偦偪傜偺曽偑埨慡偩偲偄偆敪憐偵丄帺摦幵夛幮偼偳傫偳傫側偭偰偒偨傢偗偱偡丅

丂偨偩丄帠屘偑壗偱婲偙偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄93亾偑塣揮庤偺偆偭偐傝帠屘側偺偱偡丅偱偡偐傜丄幵傪婔傜埨慡偵偮偔偭偰傕丄傗偼傝恖娫偑塣揮偟偰偄傞尷傝丄幵偱帠屘偼婲偙偭偰偟傑偄傑偡丅偦偆側傞偲丄恖娫偵塣揮偝偣側偗傟偽偄偄丄偦偪傜偺曽偑埨慡偩偲偄偆敪憐偵丄帺摦幵夛幮偼偳傫偳傫側偭偰偒偨傢偗偱偡丅 丂2丄3擔慜偵丄擔嶻偼DeNA偲慻傫偱丄墶昹偺傒側偲傒傜偄偱柍恖偺帺摦塣揮幵傪堦斒偺曽偵奐曻偡傞偲敪昞偟傑偟偨丅4偮偺儗乕僓乕側偳丄偄傠偄傠側僗僉儍儞傗丄8屄偺僇儊儔偑幵拞偵晅偄偰偄偰丄廃傝傪尒側偑傜憱偭偰偄偔偲偄偆忬懺偱偡丅

丂2丄3擔慜偵丄擔嶻偼DeNA偲慻傫偱丄墶昹偺傒側偲傒傜偄偱柍恖偺帺摦塣揮幵傪堦斒偺曽偵奐曻偡傞偲敪昞偟傑偟偨丅4偮偺儗乕僓乕側偳丄偄傠偄傠側僗僉儍儞傗丄8屄偺僇儊儔偑幵拞偵晅偄偰偄偰丄廃傝傪尒側偑傜憱偭偰偄偔偲偄偆忬懺偱偡丅 丂崱偺擔嶻偺奐敪偺僗僺乕僪偱偡偑丄嫀擭斕攧偟偨僙儗僫偺怴宆僙僟儞偵搵嵹偝傟偨乽僾儘僷僀儘僢僩乿偲偄偆傕偺偼丄扨堦幵慄傪僙儞僔儞僌偟偰偄傑偡丅偙傟偼扨娽僇儊儔偲偄偭偰丄僇儊儔偑堦偮偱嫍棧傪應傝側偑傜憱傝傑偡丅偙偺扨娽僇儊儔偺媄弍偼丄僀僗儔僄儖偺儀儞僠儍乕婇嬈丄Mobileye幮偑奐敪偟偨媄弍偱丄扨娽偱偳偆偟偰嫍棧偑暘偐傞偺偐丄偄傑偩偵巹偼晄巚媍側偺偱偡偑丄幚偼嵟嬤偺僥僗僩偱偼僗僥儗僆偺帺摦僽儗乕僉傛傝傕丄偙偪傜偺曽偑惈擻偑崅偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂崱偺擔嶻偺奐敪偺僗僺乕僪偱偡偑丄嫀擭斕攧偟偨僙儗僫偺怴宆僙僟儞偵搵嵹偝傟偨乽僾儘僷僀儘僢僩乿偲偄偆傕偺偼丄扨堦幵慄傪僙儞僔儞僌偟偰偄傑偡丅偙傟偼扨娽僇儊儔偲偄偭偰丄僇儊儔偑堦偮偱嫍棧傪應傝側偑傜憱傝傑偡丅偙偺扨娽僇儊儔偺媄弍偼丄僀僗儔僄儖偺儀儞僠儍乕婇嬈丄Mobileye幮偑奐敪偟偨媄弍偱丄扨娽偱偳偆偟偰嫍棧偑暘偐傞偺偐丄偄傑偩偵巹偼晄巚媍側偺偱偡偑丄幚偼嵟嬤偺僥僗僩偱偼僗僥儗僆偺帺摦僽儗乕僉傛傝傕丄偙偪傜偺曽偑惈擻偑崅偄偲偄傢傟偰偄傑偡丅 丂偙傟偑巹偺擇偮栚偺戝抇梊憐偱偡丅偪傚偆偳丄僙儗僫偺僾儘僷僀儘僢僩偲偄偆扨堦幵慄傪偢偭偲憱偭偰偔傟傞丄慜偑巭傑偭偨傜帺暘傕巭傑傞偟丄慜偑摦偒弌偟偨傜帺暘傕摦偒弌偡偲偄偆帺摦塣揮媄弍偼丄儗儀儖2偲屇偽傟傑偡丅僗僥傾儕儞僌丄傾僋僙儖丄僽儗乕僉偺嶰偮偺傕偺偺偆偪丄堦偮偩偗帺摦偩偲丄帺摦僽儗乕僉偱丄儗儀儖1偱偡丅暋悢偑帺摦偱摦偔傕偺傪儗儀儖2偲屇傫偱偄傑偡丅

丂偙傟偑巹偺擇偮栚偺戝抇梊憐偱偡丅偪傚偆偳丄僙儗僫偺僾儘僷僀儘僢僩偲偄偆扨堦幵慄傪偢偭偲憱偭偰偔傟傞丄慜偑巭傑偭偨傜帺暘傕巭傑傞偟丄慜偑摦偒弌偟偨傜帺暘傕摦偒弌偡偲偄偆帺摦塣揮媄弍偼丄儗儀儖2偲屇偽傟傑偡丅僗僥傾儕儞僌丄傾僋僙儖丄僽儗乕僉偺嶰偮偺傕偺偺偆偪丄堦偮偩偗帺摦偩偲丄帺摦僽儗乕僉偱丄儗儀儖1偱偡丅暋悢偑帺摦偱摦偔傕偺傪儗儀儖2偲屇傫偱偄傑偡丅 丂幚偼丄帺摦塣揮偵擟偣側偔偰傕丄偦偆偄偆婡擻傪帩偭偰偄傞幵偱偁傟偽丄帺暘偑塣揮偟偰偄偰傕傎偲傫偳帠屘偼婲偙傜側偄偺偱偡丅傾僋僙儖儁僟儖偺摜傒娫堘偄傗丄崅懍摴楬偺媡憱帠屘側偳偼傎偲傫偳側偔側傝傑偡偐傜丄埨慡偺柺偵偍偄偰傕丄偙傟偑晛媦偟偰偒傑偡丅

丂幚偼丄帺摦塣揮偵擟偣側偔偰傕丄偦偆偄偆婡擻傪帩偭偰偄傞幵偱偁傟偽丄帺暘偑塣揮偟偰偄偰傕傎偲傫偳帠屘偼婲偙傜側偄偺偱偡丅傾僋僙儖儁僟儖偺摜傒娫堘偄傗丄崅懍摴楬偺媡憱帠屘側偳偼傎偲傫偳側偔側傝傑偡偐傜丄埨慡偺柺偵偍偄偰傕丄偙傟偑晛媦偟偰偒傑偡丅 丂崱搙偼價僕僱僗偑偳偆曄傢傞偐偱丄偙傟偑傑偨徴寕揑偱偡丅擔嶻偺斕攧夛幮偺曽傕偍傜傟偰彮偟榖偟偵偔偄偺偱偡偑丄廬棃偺傛偆偵儊乕僇乕偑斕攧夛幮偵壍偟偰幵傪攧傞偲偄偆帪戙偑丄偄偢傟側偔側傞偲梊憐偝傟偰偄傑偡丅姰慡偵側偔側傞偲偄偆偲丄崱偺偆偪偵彜攧傪帿傔傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偡偑丄偟偽傜偔偼帩偪傑偡丅

丂崱搙偼價僕僱僗偑偳偆曄傢傞偐偱丄偙傟偑傑偨徴寕揑偱偡丅擔嶻偺斕攧夛幮偺曽傕偍傜傟偰彮偟榖偟偵偔偄偺偱偡偑丄廬棃偺傛偆偵儊乕僇乕偑斕攧夛幮偵壍偟偰幵傪攧傞偲偄偆帪戙偑丄偄偢傟側偔側傞偲梊憐偝傟偰偄傑偡丅姰慡偵側偔側傞偲偄偆偲丄崱偺偆偪偵彜攧傪帿傔傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偡偑丄偟偽傜偔偼帩偪傑偡丅 丂偙偙偐傜偼巹偺採埬側偺偱偡偑丄偙偆偄偆帪戙偑棃偨偲偒偵丄偄偢傟偵偟偰傕棃傞偺偱偡偐傜丄偍傃偊偰偄偰傕巇曽偑側偄丅傢傟傢傟偲偟偰偼丄偦傟偵偳偆庢傝慻傓傋偒偐偲偄偆偙偲偱偡丅嬥戲偺奆偝傫曽偵丄偤傂丄偙偆偄偆偙偲偱峫偊偰偄偨偩偗傟偽偳偆偐偲偄偆偙偲偱丄偛採尵偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

丂偙偙偐傜偼巹偺採埬側偺偱偡偑丄偙偆偄偆帪戙偑棃偨偲偒偵丄偄偢傟偵偟偰傕棃傞偺偱偡偐傜丄偍傃偊偰偄偰傕巇曽偑側偄丅傢傟傢傟偲偟偰偼丄偦傟偵偳偆庢傝慻傓傋偒偐偲偄偆偙偲偱偡丅嬥戲偺奆偝傫曽偵丄偤傂丄偙偆偄偆偙偲偱峫偊偰偄偨偩偗傟偽偳偆偐偲偄偆偙偲偱丄偛採尵偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅 丂側偤懡條惈側偺偐丅梫偼丄儌僲僇儖僠儍乕偲懡條偺偪傚偆偳恀傫拞丄偮傑傝崅搙惉挿偺擔杮偺帪戙偲偄偆偺偼丄摨幙偺擔杮恖偁傞偄偼抝惈偩偗偑擔乆夵慞傪孞傝峀偘偰偄偨偺偱丄幐攕傕側偗傟偽丄偁傞掱搙偄偄暔傪偮偔偭偰悽奅傪惾姫偟偨偺偱偡丅

丂側偤懡條惈側偺偐丅梫偼丄儌僲僇儖僠儍乕偲懡條偺偪傚偆偳恀傫拞丄偮傑傝崅搙惉挿偺擔杮偺帪戙偲偄偆偺偼丄摨幙偺擔杮恖偁傞偄偼抝惈偩偗偑擔乆夵慞傪孞傝峀偘偰偄偨偺偱丄幐攕傕側偗傟偽丄偁傞掱搙偄偄暔傪偮偔偭偰悽奅傪惾姫偟偨偺偱偡丅 丂擇偮栚偼丄柧傜偐偵僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偱偡丅帺慜庡媊乮僋儘乕僘僪僀僲儀乕僔儑儞乯偺帪戙偼妋幚偵廔傢偭偰偄傑偡丅僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偼娫堘偄側偔嶻姱妛偱偡丅

丂擇偮栚偼丄柧傜偐偵僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偱偡丅帺慜庡媊乮僋儘乕僘僪僀僲儀乕僔儑儞乯偺帪戙偼妋幚偵廔傢偭偰偄傑偡丅僆乕僾儞僀僲儀乕僔儑儞偼娫堘偄側偔嶻姱妛偱偡丅 丂擔杮偑壗偱庛偔側偭偨偐傪揟宆揑偵昞偟偰偄傞偺偑丄乽戝妛傪懖嬈偟偨傜偱偒傞尷傝棫攈側戝偒側夛幮偵擖偭偰丄60嵨掕擭傑偱偮偮偑側偔夁偛偡乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅偙偆偄偆恖惗傪擔杮崙柉傒傫側偑傗偭偰偄傞偺偱丄僀僲儀乕僔儑儞偑婲偙傜側偄偺偱偡丅崱擔偼偙偪傜懁偵寢峔僀僲儀乕僔儑儞傪婲偙偡恖偨偪偑暲傫偱偄傑偡偑丄奆偝傫婃挘偭偰傎偟偄偱偡丅

丂擔杮偑壗偱庛偔側偭偨偐傪揟宆揑偵昞偟偰偄傞偺偑丄乽戝妛傪懖嬈偟偨傜偱偒傞尷傝棫攈側戝偒側夛幮偵擖偭偰丄60嵨掕擭傑偱偮偮偑側偔夁偛偡乿偲偄偆峫偊曽偱偡丅偙偆偄偆恖惗傪擔杮崙柉傒傫側偑傗偭偰偄傞偺偱丄僀僲儀乕僔儑儞偑婲偙傜側偄偺偱偡丅崱擔偼偙偪傜懁偵寢峔僀僲儀乕僔儑儞傪婲偙偡恖偨偪偑暲傫偱偄傑偡偑丄奆偝傫婃挘偭偰傎偟偄偱偡丅 丂偙傟偼丄偁傞恖偑巹偵偔傟偨僗儔僀僪偱丄僔儕僐儞僶儗乕偺彉楍側偺偱偡偑丄寢峔柺敀偄偲巚偄傑偟偨丅乽僠儍儗儞僕偟偰惉岟偟偨恖乿偼僋乕儖丄師偵僋乕儖側偺偑乽僠儍儗儞僕偟偰椙偄幐攕傪偟偨恖乿偱偡丅偦偺師偑乽僠儍儗儞僕偟偰嬸偐側幐攕傪偟偨恖乿丄嵟屻偵乽幐攕傪嫲傟偰僠儍儗儞僕傪偟側偄恖乿偼偔偢偩偲丅堦斣戝帠偩偲巚偭偰偄傞偺偼丄幐攕傪懜廳偡傞暥壔偲偄偆晹暘偩傠偆偲丅偙傟偑擔杮偼傕偺偡偛偔庛偄偲巚偭偰偄傑偡丅擔杮傕偙偆偄偆敪憐偵揮姺偟偰偄偐側偄偲偄偗傑偣傫丅偲偵偐偔擔杮慡懱偑儕僗僋傪庢偭偰僠儍儗儞僕偟側偄崙偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄彮側偔偲傕嬥戲偼幐攕傪嫲傟偢偵僠儍儗儞僕偡傞抧堟偱偁偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅

丂偙傟偼丄偁傞恖偑巹偵偔傟偨僗儔僀僪偱丄僔儕僐儞僶儗乕偺彉楍側偺偱偡偑丄寢峔柺敀偄偲巚偄傑偟偨丅乽僠儍儗儞僕偟偰惉岟偟偨恖乿偼僋乕儖丄師偵僋乕儖側偺偑乽僠儍儗儞僕偟偰椙偄幐攕傪偟偨恖乿偱偡丅偦偺師偑乽僠儍儗儞僕偟偰嬸偐側幐攕傪偟偨恖乿丄嵟屻偵乽幐攕傪嫲傟偰僠儍儗儞僕傪偟側偄恖乿偼偔偢偩偲丅堦斣戝帠偩偲巚偭偰偄傞偺偼丄幐攕傪懜廳偡傞暥壔偲偄偆晹暘偩傠偆偲丅偙傟偑擔杮偼傕偺偡偛偔庛偄偲巚偭偰偄傑偡丅擔杮傕偙偆偄偆敪憐偵揮姺偟偰偄偐側偄偲偄偗傑偣傫丅偲偵偐偔擔杮慡懱偑儕僗僋傪庢偭偰僠儍儗儞僕偟側偄崙偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄彮側偔偲傕嬥戲偼幐攕傪嫲傟偢偵僠儍儗儞僕偡傞抧堟偱偁偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅 丂偙偺傛偆側宍偱丄偳傫偳傫AI偑憹偊偰偄傑偡丅嶻嬈妚怴婡峔偼丄偍偐偘偝傑偱丄摿偵怴偟偄戞4師嶻嬈妚柦傪丄拞彫婇嬈傗丄惗嶻惈偺掅偄擾嬈側偳丄偦偆偄偆偲偙傠偺偍栶偵棫偰側偄偐偲偄偆偙偲偱搳帒偟偰偄傑偡丅

丂偙偺傛偆側宍偱丄偳傫偳傫AI偑憹偊偰偄傑偡丅嶻嬈妚怴婡峔偼丄偍偐偘偝傑偱丄摿偵怴偟偄戞4師嶻嬈妚柦傪丄拞彫婇嬈傗丄惗嶻惈偺掅偄擾嬈側偳丄偦偆偄偆偲偙傠偺偍栶偵棫偰側偄偐偲偄偆偙偲偱搳帒偟偰偄傑偡丅